今日は、長期投資の観点から非常に興味深い企業である、キッコーマンについて深く掘り下げていきたいと思います。

直近1年で株価が約20%も下落していると聞くと、「一体何があったのだろう?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私はこの株価の下落の裏側にあるキッコーマンの強固な事業基盤とグローバルな成長戦略にこそ、長期投資のチャンスが隠されているのではないかと考えています。

目次

世界に広がる醤油 – キッコーマンはこんな会社

皆さんはキッコーマンと聞いて何を思い浮かべますか?おそらく、食卓でお馴染みの「醤油」ではないでしょうか。そのイメージは決して間違いではありません。キッコーマンは醤油を軸に、日本食やアジア系の食材の卸売を展開している老舗企業です。

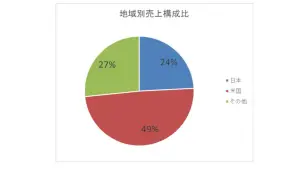

しかし、その事業の実態は、私たちが想像する以上にグローバルに広がっています。驚くべきことに、キッコーマンの売上高の75%以上が海外で稼ぎ出されているのです。

特に、アメリカの売上比率は約半分にも達しており 、もはや日本の企業というよりも、グローバル企業と呼べるほどです。

そして、手がけているのが調味料や食材といった、景気変動の影響を受けにくい分野であるという点も、長期投資の観点からは非常に魅力的です。長年にわたり、「この料理には醤油が合う」といった提案を地道に行ってきた歴史も、キッコーマンのブランド力を物語っています。

なぜアメリカで圧倒的なシェアを築けたのか?成功の軌跡を辿る

醤油といえば日本、というイメージが強いかもしれませんが、キッコーマンはなぜこれほどまでにアメリカで成功を収めることができたのでしょうか?その背景には、半世紀以上にわたる地道な努力がありました。

キッコーマンが初めて北米に進出したのは、なんと1957年頃です。サンフランシスコに販売拠点を設立したのが始まりです。さらに、1973年にはウィスコンシン州に生産拠点を設けるなど、早期から米国市場にコミットしてきました。進出の背景には、第二次世界大戦後、日本に駐留した多くの米国人が醤油の美味しさを知り、帰国後にその味を懐かしむようになったという需要の高まりがあったようです。

そこから全米へと普及させていった要因として、地道な醤油レシピの普及と販路の拡大が挙げられます。

例えば、米国には天ぷらやお寿司といった日本独自の食文化がありません。そこでキッコーマンは、スーパーの店頭で醤油を塗った肉を焼いて試食販売するなど、現地の食文化に合わせた提案を粘り強く行ってきたのです。おそらく、照り焼きのような味がアメリカ人の舌に合ったのでしょう。

さらに、1969年頃には日系の食材卸会社JFCを買収 し、全米の日本食レストランやアジア系スーパーに対し、醤油だけでなく、関連する食材やレシピをセットで販売することが可能になりました。これは、単に醤油を売るだけでなく、「日本食」という食文化そのものを提案する戦略だったと言えるでしょう。スーパー側も、日本食食材コーナーを設けるようになり、徐々に醤油の需要が拡大していったのです 。まさに地道な普及活動が実を結んだ結果と言えます。

ベトナム戦争終結が追い風に?アジア系人口増加と醤油需要の拡大

地道な努力に加え、キッコーマンの米国での成長には、1975年頃のベトナム戦争終結も大きな影響を与えたと言われています。この時期、グリーンカードを得た多くのアジア系難民が米国に押し寄せ 、アジア食品の需要が急速に高まったのです。もともと日本の食文化に馴染みのないアメリカ人でも、アジア系の料理を通じて醤油の美味しさに触れる機会が増え 、その結果、調味料としての醤油の需要が拡大していったと考えられます。

アメリカの食文化は比較的シンプルですが、醤油を使うことで繊細で複雑な味付けが可能になり、それがアメリカ人の食のレパートリーを広げるきっかけになったのかもしれません。まさに食文化の輸出と言えるでしょう。

アメリカ以外の地域は?欧州での新たな成長

米国での圧倒的な成功に続き、近年注目されているのが欧州市場の成長です。

実は、欧州での展開も早く、1973年頃には西ドイツで鉄板焼きレストランを通じて醤油の普及活動を行っていました 。これは、米国での店頭デモンストレーションと同様の手法で、目の前でキッコーマンの醤油を使った料理を提供することで、その味を広めていったのです。

北米ほど早い段階からの成長は見られませんでした が、近年、欧州では健康志向の高まりや、それに伴う日本食ブームが起きており 、醤油の消費量が増加傾向にあります。日本のアニメブームなども、日本食への関心を高める一因になったと考えられます。

世界には様々な食文化がありますが、その中でも日本食は徐々に認知度を高めており、健康的なイメージも手伝って、欧州での成長に繋がっているのでしょう。

競合は?圧倒的なシェアと代替調味料の存在

米国市場において、キッコーマンの醤油は圧倒的なシェアを誇っており 、他の日本の醤油メーカーも進出していますが、その差は大きいようです。

むしろ、実質的な競合となるのは醤油以外の調味料だと考えられます。例えば、ソース、ドレッシング、トマトペーストといったものが、料理によっては醤油の代わりに使われることがあります。クラフトハインツやマコーミックといった食品メーカーが、これらの市場で競合となるでしょう。

しかし、「醤油といえばキッコーマン」というブランドイメージは非常に強く 、消費者が一度特定のメーカーの醤油を美味しいと認識すると、なかなか他の銘柄に乗り換えにくいという業界の特徴もあるようです。私自身も、特に深く考えずにいつも同じ銘柄の醤油を買っているように思います。いわゆるスイッチングコストが高いという状況です。

アメリカ市場の持続的な成長と新たな成長の芽

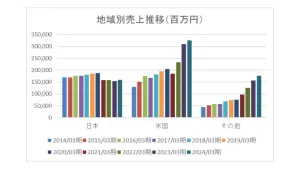

改めて米国市場の成長を見てみると、2014年以降も右肩上がりで売上を伸ばしていることが分かります。また、欧州やオーストラリアといった地域でも同様の成長が見られます。

特に米国では、今後も人口増加が見込まれ、移民の中でアジア系の比率が最も高いというデータもあるようです。これは、キッコーマンにとってさらなる追い風となる可能性があります。

一方で、日本市場は人口減少と少子高齢化が進んでおり、醤油の市場規模は縮小傾向にあります。豆乳市場もかつてはブームがありましたが、近年は頭打ちとなっており 、国内市場での成長は厳しい状況と言えるでしょう。

しかし、キッコーマンは「生醤油」といった新しい商品を開発し 、停滞する国内市場を活性化しようとしています。国内の醤油メーカーは1000社以上ありますが、市場の縮小とともに廃業するメーカーも多く、大手への集約化が進んでいます。その中で、国内シェア約34% を誇るキッコーマンは、依然として強い存在感を示しています。

消費者を惹きつける戦略 – レシピ提案の力

キッコーマンの強みは、単に製品を売るだけでなく、食文化そのものを提案する力にあると感じています。

私も利用することがあるのですが、キッコーマンはレシピサイトやアプリを通じて、毎日の献立のアイデアをくれます。これらのレシピには当然醤油が使われており、消費者は自然と醤油を使う機会が増えるというわけです。

また、キッコーマンはデルモンテブランドのトマトソースなども展開しており 、幅広い調味料をレシピの中で提案することで、消費者の食生活に深く入り込んでいると言えるでしょう。

各国で求められる料理に合わせた醤油やレシピを提案していく力こそ、キッコーマンの真の強みだと感じます 。和食だけでなく、洋食に醤油を使う提案も積極的に行い、「醤油を使うとコクが出る」「味が締まる」といった価値を浸透させているのです 。

投資家として見るキッコーマン – リスクとチャンス

株式投資の視点から見ると、キッコーマンはグローバルに事業を展開し、食品というディフェンシブなセクターに属しているため、景気変動の影響を受けにくいグローバルディフェンシブ銘柄と言えるでしょう。

しかし、リスクがないわけではありません。

現在、業績を牽引している米国市場や、成長著しい欧州市場も、いずれ成熟期を迎える可能性があります。キッコーマン自身も、そのような認識を示唆しています。

また、中国市場では現地の醤油メーカーも台頭しており、今後の成長は不透明な部分もあります。新たな成長の芽をどのように育てていくかが今後の重要なポイントとなるでしょう。

一方で、現在の株価水準を見ると、PER(株価収益率)は約23倍まで低下しており、過去のピーク時(40倍程度)と比較すると、割安感が出てきていると言えるかもしれません。業績自体は順調に推移しているため 、長期的な視点で見れば、投資のチャンスと捉えることもできるのではないでしょうか。

ROE(株主資本利益率)も直近で12%弱と高い水準を維持しており、経営効率が良いことも伺えます。また、フリーキャッシュフローも安定的に確保できており、財務体質も健全です 。

現在の配当利回りは1.4%程度ですが、配当性向はまだ32% です。今後の増配によって、利回りが向上する可能性も期待できます。実際に、日経新聞の記事などでも、株主還元を強化していく方針が示唆されているようです。増配や自社株買いなどが実施されれば、株価のカタリストとなる可能性もあるでしょう。

次なる成長に向けて – 南米、アフリカ、インドの可能性

個人的には、キッコーマンが次なる成長市場として注目しているであろう、南米、アフリカ、インドといった地域の開拓に期待しています。これまで米国や欧州で培ってきた地道な市場開拓のノウハウを活かせれば、これらの地域でも大きな成長を遂げる可能性があるのではないでしょうか。

コカ・コーラがコーラで世界を制覇したように、キッコーマンが醤油で世界中の食卓に欠かせない存在になる日もそう遠くないかもしれません。

まとめ

今回の分析を通じて、キッコーマンは一時的な株価の下落に惑わされることなく、長期的な視点でその成長力と事業の安定性のある企業であると改めて感じました。グローバルな事業展開、食文化を提案する力、健全な財務体質、そして今後の株主還元への期待などを考慮すると、長期投資の対象として見る価値は十分にあると思います。

執筆者

元村 浩之(もとむら ひろゆき)

つばめ投資顧問 アナリスト

県立宗像高校、長崎大学工学部卒業。

大手スポーツ小売企業入社後、店舗運営業務に従事する傍ら、ビジネスブレークスルー(BBT)大学・大学院にて企業分析スキルを習得。

2022年につばめ投資顧問に入社。

長期投資を通じて顧客の幸せに資するべく、経済動向、個別銘柄分析、運営サポート業務を行っている。

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』

プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。

※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

コメントを残す