今回は、最近株価が大きく上昇している半導体メーカー「ローム」について、その事業内容、今後の見通し、そして投資家としての注目点について詳しく解説していきます。

なぜ今、ロームが注目されているのか、その背景には日経平均株価への採用という大きなニュースがありました。この採用は、ロームの株価にどのような影響を与え、また同社の事業はどのような特性を持っているのでしょうか。

目次

ローム株価急上昇の背景:日経平均採用のインパクト

ロームの株価がこの2ヶ月ほどで大きく上昇した理由の一つとして、日経平均株価に採用されることが決まったことが挙げられます。具体的には、今年の6月20日にNTTデータが日経平均から除外され、その代わりにロームが補充されることが発表されました。NTTデータが親会社であるNTTの傘下に入り、上場廃止となる可能性が高まったため、その代替としてロームが選ばれた形です。

では、なぜ日経平均に組み込まれると株価が上昇するのでしょうか。それは、日経平均に連動する投資信託やETFといったパッシブファンドが、自動的にロームの株式を買い入れるためです。これによりロームへの需要が増加し、さらにその需要を見越して、ファンド以外の投資家も先回りして購入する動きが見られたため、6月20日以前から株価はじわじわと上昇していました。

日経平均採用銘柄の基準とは?ロームが選ばれた理由

日経平均は日本の代表的な225銘柄で構成される指数であり、通常、日本を代表する企業が採用されるイメージがあります。しかし、ロームの今回の採用を見ると、その基準には意外な側面があることがわかります。

日経平均株価の構成銘柄選定基準は、主に以下の点が重視されています

- 市場流動性:過去5年間の売買代金と価格変動率(高値÷安値)を測定し、この数値が高い銘柄が候補企業として選ばれます。つまり、投資家から見てよく取引され、かつボラティリティが高い(株価が大きく動く)銘柄が選ばれやすい傾向にあります。横ばいや緩やかな上昇の銘柄は、数値的に不利になる可能性があります。これは、日経新聞が「投資家から見てよく取引される企業」を選定することを重視しているためと考えられます。

- 流動性が低い銘柄の除外:上記の計算に当てはまる銘柄の中でも、流動性が低いものは除外されます。

- 上位75位以内の未採用銘柄の採用:市場流動性順位が上位75位以内に入った未採用銘柄が日経平均に組み入れられます。これはかなりハードルが高い基準とされています。今回のロームはこの基準に該当して組み込まれたと見られています。

- セクターバランスの考慮:採用や除外の際には、日経平均全体のセクターバランスも考慮されます。今回のケースでは、NTTデータ(ITシステム)が除外され、ローム(半導体)が組み込まれましたが、実は日経平均のセクター分類では、NTTデータもロームも「技術」という同じセクターに分類されています。通信と精密機器という異なるビジネス特性を持つ企業が同じセクターに分類されるのは、日経平均のセクター分類が「ざっくり」している印象を与えます。

これらの基準を見ると、日経平均は必ずしも「日本を代表する企業」というよりは、「投資家がよく売買する(相場での人気がある)銘柄」を選定する傾向が強いと理解できます。

ちなみに、米国株のダウ平均株価(30銘柄)の採用基準は、日経平均よりもはるかに定性的な要素が多いです。例えば、米国経済への影響力、産業のバランス、持続的な成長性、企業の評判などが考慮され、「米国を代表する企業」という印象が強いとされています。直近ではインテルが除外され、NVIDIAが組み入れられるなど、時代の変化に合わせた象徴的な交代が行われています。

ロームの事業内容:半導体の未来を担うパワー半導体

ロームが手掛けているのは、電気を制御したり流したりするための半導体です。機械や電子機器が安全かつ効率的に動作するように、電力を変換・制御する製品に特化しており、具体的には「パワー半導体」と呼ばれる分野が中心です。

これは、IntelやNVIDIAが作るような計算処理を行う「脳みそ」のような半導体とは異なります。ロームのパワー半導体は、例えるなら「筋肉」や「心臓」のような役割を担い、電力を効率よく変換・供給し、様々な制御を行うことに重点を置いています。単純な計算処理ではなく、電力変換の効率性や、高電圧・大電流を扱える能力が重要になります。

ロームの売上比率で特に高いのが自動車向けで、売上の約半分を占めています。自動車の電動化が進むにつれて、バッテリーからモーターへの電力供給効率や、車内の様々な電装品(エアコン、ライト、ナビ、ディスプレイなど)の制御に、ロームの半導体技術が不可欠となっています。特に電気自動車(EV)関連では、バッテリーからの電力効率化や蓄電技術において、ロームの制御技術が求められる領域です。

次世代素材「シリコンカーバイド(SiC)」への注力

パワー半導体の分野で特に注目されているのが、シリコンカーバイド(SiC)という新しい素材です。従来のシリコンに比べて、SiCはより高い電圧や高温環境下でも安定して動作し、厳しい環境下でも高い性能を発揮します。これにより、EVの走行距離を伸ばしたり、充電時間を短縮したり、エネルギーロスを極力抑えたりすることが可能になります。

ロームは、このSiCを用いた半導体の開発・製造に積極的に研究開発や設備投資を行っています。元々は家電向けの制御技術がメインでしたが、中国、台湾、韓国企業との競争激化の中で、技術を活かせる分野として車載向けにシフトしてきた歴史的背景があります。顧客企業は圧倒的に日本企業が多いものの、欧米にも自動車メーカーが存在するため、地域分散が進んでいる業界とも言えます。

ロームの業績と今後の見通し:期待と課題

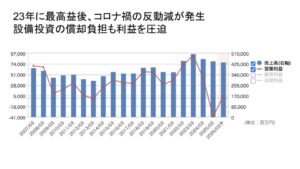

ロームの業績は、コロナ禍で一時的に落ち込んだものの、2022年、2023年は半導体ブームと自動車生産の回復に伴い大きく伸長しました。これは自動車向け半導体不足という需要が改善されたことが背景にあります。

しかし、2024年に入ると、半導体市場の調整局面に入ったことと、自動車業界でEV一辺倒ではなくプラグインハイブリッド(PHEV)が現実的な選択肢として浮上してきた影響を受け、売上・利益ともに減少しました。特に、2022年、2023年に「これからはEVだ」という読みから、SiCを含むパワー半導体の生産能力増強のために積極的な設備投資を行ったことが、現状の利益を圧迫しています。

当初は年間20%ものEV市場成長が見込まれ、ロームもSiCの世界シェア30%を目指す野心的な目標を掲げていましたが、需要の伸びが一時的に鈍化したことで、その設備投資にかかった費用(減価償却費)がコストとして利益を圧迫している状況です。短期的にはこの投資判断が「ミス」と見られるかもしれません。

株価水準と長期的な展望

ロームの株価は、日経平均採用の基準を満たすほど大きく動いており、特に2023年半ばからの下落局面でも出来高が高い水準にありました。これは、必ずしも株価が上昇しているからというだけでなく、売買が活発に行われていることを示唆しています。

足元の株価水準を見ると、現在のPERは102倍と表面上は非常に割高に見えますが、これは今期の利益予想が黒字ギリギリの水準であるためです。ロームの過去最高益(一株益200円)と比較すると、現在の株価(約1800円)から算出されるPERは約9倍となり、業績が好調だった時のPERが12~13倍だったことを考えると、現状はやや割安な水準にあると言えるかもしれません。PBRも0.81倍と、1倍を下回っており、自動車関連企業としては一般的な水準です。

短期的な見通しとしては、半導体の在庫調整局面が終わり、再び需要が回復する可能性が指摘されています。この期待感が、最近の株価回復につながっている側面もあるでしょう。

中長期的に見ると、EV市場の生産台数やSiCの市場規模は、2024年、2025年こそ当初の想定よりも伸び悩むかもしれませんが、2030年頃には市場が確実に拡大すると見られています。EV開発の大きな潮流が変わることはないだろうという考えが根底にあります。

ロームの競争力については、SiCにおける技術的な優位性が挙げられます。SiCは素材が高価で製造も難しいため、製造時の歩留まりの悪さが課題ですが、ロームはその克服に成功し、顧客企業にとってメリットのある製品開発を進めることで、高い技術的優位性を持っているとされています。生産キャパシティも増強済みであり、発注があれば対応できる体制は整っています。

しかし、STマイクロ、オンセミ、インフィニオン、ウルフスピードといった欧米の競合企業もSiC開発を進めており、それぞれの国の自動車メーカーとの関係も深いため、海外市場にどれだけ食い込んでいけるかは不透明な部分もあります。特に中国市場では、コスト競争力が求められるため、ロームのような日本の安全性能を追求する企業が本格的に入り込むのは容易ではないかもしれません。

まとめと今後の注目点

ロームは、日経平均採用による株価上昇、将来性のあるSiCパワー半導体事業、そして自動車の電動化という大きなトレンドに乗る企業として注目に値します。積極的な設備投資が短期的に利益を圧迫していますが、SiC市場の長期的な拡大と、ロームの技術的優位性が、今後の成長を左右する鍵となるでしょう。

特に、EV市場の動向、そしてロームが積み上げたSiCの生産能力と技術的優位性をいかに活かし、市場シェアを拡大できるかが、今後5年程度の期間で試されることになります。

執筆者

元村 浩之(もとむら ひろゆき)

つばめ投資顧問 アナリスト

県立宗像高校、長崎大学工学部卒業。

大手スポーツ小売企業入社後、店舗運営業務に従事する傍ら、ビジネスブレークスルー(BBT)大学・大学院にて企業分析スキルを習得。

2022年につばめ投資顧問に入社。

長期投資を通じて顧客の幸せに資するべく、経済動向、個別銘柄分析、運営サポート業務を行っている。

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』

プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。

※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

コメントを残す