良品計画(無印良品)の株価が、底値から約7倍、私の買値から見ても4倍にまで高騰したのをご存知でしょうか? この驚異的な成長の裏には、企業内外での激しい変革と、投資家の忍耐強い長期保有がありました。

今回は、私が5年間にわたり良品計画を追い続けてきた経験を基に、その株価変動の背景にあった企業の実態、そして「なぜこの銘柄を持ち続けられたのか」という長期投資の真髄を解説します。

目次

苦難の道のり!良品計画の株価変動と業績低迷期

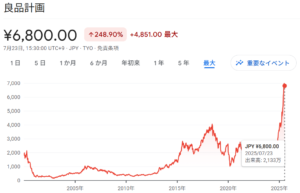

良品計画の株価は、特にここ1年で大きく上昇し、約2.5倍にまでなっていますが、その歴史を紐解くと、決して順風満帆ではありませんでした。

株価は2017年から2018年にかけて大きく上昇した後、2019年から2020年にかけて大幅に下落し、一時4,000円あった株価が1,000円を割り込む水準にまで落ち込みました。その後、コロナ禍で一時的に2,800円まで持ち直すも、再び1,000円近くまで下落するという苦しい時期が続きました。

私が良品計画への投資を開始したのは2019年からですが、この5年間のうち、約4年間は株価が低迷する「苦しい期間」でした。実際、会員の方からも株価が上がらないことに対する厳しい意見が寄せられたほどです。しかし、私が推奨を止めなかったのは、この会社の「中身」を深く見ていたからに他なりません。

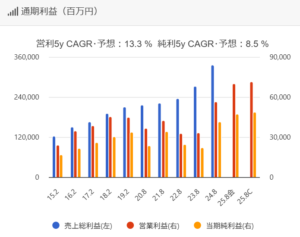

業績を見ると、営業利益は株価上昇期(2018-2019年頃)に拡大していましたが、その後は大きく落ち込みます。

特に2020年8月期は、決算期変更とコロナ禍が重なり、売上が一時的に落ち込みましたが、その後の2021年、2022年、2023年を見ても業績は横ばいで、過去最高益を超えることはありませんでした。

より顕著だったのが、利益率の低下です。かつて10%を超えていた営業利益率が、2023年8月期には5.7%と、ほぼ半減していました。これこそが、当時の良品計画の根本的な問題点だったのです。

絶好調の裏に潜んでいた「落とし穴」:ブランド力の過信と事業戦略の歪み

良品計画の歴史は、「絶好調時代」「絶不調時代」「復活の時代」の大きく3つの段階に分けられます。

まず、絶好調だった時代(2015年~2019年頃)について掘り下げてみましょう。

無印良品は、もともとスーパーの西友の一コーナーから始まり、生活雑貨、文具、食品などを扱う企業として店舗展開を進めて成長しました。

この時期に特に力を入れたのがアパレル事業です。ユニクロを真似るようにアパレル製品を売り出し、これが大ヒットします。アパレル市場は規模が大きく、単価も取りやすかったため、無印良品の業績を大きく押し上げました。

また、海外、特に中国への進出も成功要因でした。当時、日本製品は中国の富裕層に人気があり、無印良品は日本よりも高い価格で販売される「高級ブランド」として認知されていました(上海では日本の1.5倍程度の価格で販売)。

しかし、この成功体験は同時に失敗の種でもありました。無印良品は、ユニクロほどアパレルへのこだわりがないにもかかわらず、「無印」というブランド力と店舗があれば「黙っていても売れる」という状況に陥っていたのです。これは表面的には好業績で株価も上昇しましたが、実態としては潜在的な問題が蓄積していました。

私もこの頃から無印良品を好きになり、いつか株を買いたいと思っていました。しかし、株価が一時4,000円、PERも30~40倍に達していたため、さすがに高すぎると手が出ませんでした。その後、株価が下がり始め、2019年に2,000円程度(株式分割後換算)になったところで「いよいよ安くなった」と感じ、購入を開始しました。

しかし、当時の認識は甘いものでした。業績自体は最高益水準で推移しており、売上も伸びていたため、株価下落の本当の理由を深く考えていなかったのです。

問題の予兆:キャピタル・グループの売り抜け

実は、ファンダメンタルズ重視の長期投資で知られるファンド「キャピタル・グループ」は、かつて良品計画株の15%程度を保有していましたが、株価が下落し始めた時期に売りに出ていました。

私は当時、「勝手に売ってるだけだろう」と深く気に留めていなかったのですが、これは無印良品の未来の不調を暗示する兆候だったのかもしれません。

隠された問題点:深刻な「在庫問題」

株価下落の裏には、実は深刻な「在庫問題」が潜んでいました。小売業、特にアパレルでは、仕入れた商品が売れるまで損益計算書に計上されません。そのため、大量の在庫を抱え、お金が流出していたにもかかわらず、PL上は業績悪化として表面化しなかったのです。無印良品側も、「ベーシックな商品だからいつか売れる」という安易な考えで、在庫問題に真剣に向き合っていなかったのかもしれません。決算説明会でも、この問題に対する言及はあまりありませんでした。

事業戦略の歪みと競争の激化

在庫問題に加え、戦略的な問題も浮上しました。

【得意ではない分野への進出】

アパレルは売上を伸ばしたものの、ユニクロのような品質への徹底したこだわりがなく、「得意じゃない分野」で強い競合とぶつかっていたのです。

【不人気商品の開発】

男女兼用を謳う「ユニセックス」服など、売れない商品が開発され、これも在庫として積み上がりました。

【全方位での競合】

- ユニクロ:本格的なアパレル競合。

- ニトリ:家具だけでなく、無印良品が得意とする小物でも競合。

- 3COINS:300円均一でかわいらしいおしゃれな商品を展開し、無印良品が得意としていた文房具や小物で、特に若年層の顧客とバッティング。ブランド化により高値をつけていた無印良品は、価格競争で不利に立たされました。

【出店戦略の失敗】

コストの高い都心部に積極的に出店していましたが、これが「カニバリゼーション」(共食い)を引き起こしていました。同じ駅の南口と北口に店があるような状況で、顧客が分散し、店舗あたりの売上が低下したのです。

これらの要因が重なり、良品計画の業績は2020年から2022年にかけてずるずると下降していきました。株価も再び1,000円近くまで逆戻りし、投資家にとってはまさに苦しい「どん底」の時期でした。

救世主、堂前社長の登場と「第二創業」への挑戦

そんな苦境の中、2021年に大きな転換点が訪れます。長年、良品計画を支え、特に中国事業の拡大を主導してきた松崎社長が交代し、堂前社長が就任したのです。

堂前社長は、元々はコンサルティングファームのマッキンゼー出身で、その後ユニクロの柳井氏に請われてファーストリテイリングに入社。ユニクロでも頭角を現し、一時は柳井氏の後継者とまで噂された人物です。その敏腕コンサルタントが良品計画の社長に就任したことで、大きな期待が寄せられました。

しかし、彼が打ち出した新中期経営計画「第二創業」(2022年8月期〜2024年8月期)は、正直なところ、投資家を困惑させる内容でした。資料は写真が多く、企業理念の再定義に多くのページを割き、「誠実な品質」「適正価格での提供」といった当たり前のことや、「地域コミュニティセンターとしての役割」といった利益よりも社会貢献を重視するような記述が目立ちました。

「人や社会の役に立つ」「公本主義経営」「社会への良いインパクトの競争」といった言葉が並び、具体的な数値目標や戦略は乏しく、非常に漠然とした印象を与えました。株価もこれを受けて全く上がらず、むしろ下がったほどです。

私自身も困惑したものの、一方で「マッキンゼーやユニクロで辣腕を振るった人物が、こんな手抜きのような計画を出すはずがない」という希望的な見方をしていました。これはきっと、数字だけではない、無印良品の本質に立ち返ろうとしているのではないか、と感じたのです。

株主総会で垣間見た「真の戦略」地方ドミナント戦略

私はこの疑問を確かめるべく、株主総会に出向きました。そこで堂前社長のプレゼンテーションと質疑応答を聞き、ある確信を得ます。

堂前社長はとにかく”キレっキレ”で、自ら淀みなく説明し、質問にもズバズバと答える姿を見て、「この人はちゃんと見えている」と感じました。

そこで語られた具体的な戦略こそが、「全国津々浦々」地方への積極的な出店戦略でした。これは、都心でのカニバリゼーションを避け、地方のスーパーに隣接する形で店舗を増やしていくというものです。地方にはおしゃれな店や良いものが少ないという実情があり、そこに「そこそこ良いものが手軽に買える」無印良品が出店することは、地方住民にとって非常に魅力的なことだと、田舎出身である私は直感的に感じました。

この戦略は口だけではなく、実際に行動に移されました。業績が悪いと言われる中でも、良品計画は店舗数を年間50~100店舗というペースで増やし、アクセルを踏み続けたのです。これは相当難しい舵取りだったはずです。

利益体質への変革と「無印らしい」商品戦略の成功

新たな社長体制の下、良品計画は多岐にわたる改革に着手します。

コスト構造と人材の改革

まず、低迷していた利益率を改善するため、非効率性の排除を進めました。

- 高家賃店舗からのシフト:都心から地方への出店戦略により、賃料コストを抑制。

- 在庫問題の解決:大量に滞留していた在庫を処分し、在庫管理を徹底。

- サプライチェーンの効率化:これまでブランド力に頼り、サプライチェーン管理が十分でなかった点を改善。商社任せだった仕入れを見直し、自社で良い原材料を世界中から探し、効率的に製造してくれる海外の委託先を探すなど、原価低減と品質向上を両立させようとしました。

- 人事制度の刷新:堂前社長は、外部の専門家を招き入れる一方で、社内の改革も断行しました。「やる気のない者は去れ、やる気のある者は手を挙げろ」という実力主義を掲げ、20代の若手社員を2年で店長に昇格させるなど、積極的な登用を進めました。その一方で、キャリアのある中堅社員には、希望しない部署への異動を命じるなど、厳しい人事も行われ、一部の退職者も出たほどです。しかし、この大胆な人事改革が、企業の体質を大きく変える原動力となったのです。

商品力の強化と既存店売上の回復

いくら店舗を増やしても、商品が売れなければ意味がありません。良品計画は商品改革にも力を入れます。

3COINSのような安価な商品と価格で競うのではなく、「環境に優しい」「人に優しい」といった「無印らしい」漠然としたイメージを強みに変える商品開発に進んでいきます。

その中で大ヒット商品となったのが、「発酵導入美容液」です。前年割れが続いていた既存店売上が、ついに前年を上回るようになり、その後も継続的に好調を維持するようになりました。

株価大躍進の理由と長期投資家への教訓

これらの企業努力が実を結び、良品計画は業績が回復し、それに伴い株価も大きく上昇していきました。

足元の株価急騰には、外部環境も影響している可能性があります。当時、トランプ関税などの影響で輸出企業への投資がしづらい状況があった中で、国内需要が中心である良品計画は、業績回復と相まって資金が流れ込みやすかった側面もあります。しかし、企業の努力による改善がなければ、この資金流入もなかったでしょう。

大口投資家の「センスのなさ」と個人投資家重視のIR

興味深いことに、かつて良品計画株を低値で売却していたキャピタル・グループは、株価が大きく上昇した局面で再び買い戻していたことが明らかになっています。これは、「大口投資家の動きに盲目的に追従することが必ずしも正解ではない」という教訓を示しています。

一方で、良品計画は個人投資家を重視する姿勢を打ち出しました。株主総会とは別に「ファンミーティング」のような個人投資家向けの交流イベントを積極的に開催。さらに、株主優待として5%割引券を導入し、直近では7%に割引率を引き上げるなど、個人投資家の「ファン化」に取り組んでいます。私は以前から株主優待を導入するべきだと考えていましたが、これが株価上昇の一因になったと考えています。

投資家への教訓:消費者の視点こそが最大の武器

今回の良品計画への長期投資を通じて、私が最も強く感じたのは、「一消費者の視点」の重要性です。無印良品の商品を実際に使い、店舗に足繁く通うことで、商品の変化や企業の改革の兆しを肌で感じることができました。

アナリストや海外ファンドよりも、自分自身の目の方が、この会社の良さをずっと認識できていて、これが自信を持って株を持ち続ける原動力となりました。

この経験は、私たち個人投資家に共通する教訓です。

誰もが、自分自身の目を信じて投資を続けるべきだ。そして、良い企業だと心から思えるなら、きっと良品計画のように花開く時が来る。

良品計画の5年間は、まさに「企業の成長と株価の変動は、まるで熟成中のワインのようである」と言えるでしょう。表面上は静かに見えても、内部では品種の選定(戦略)、醸造(企業改革)、熟成(長期的な忍耐)といったプロセスが着実に進んでいます。時に苦味が強く感じられる「不調の年」を経験することもありますが、適切な管理と時間を経て、やがてその真価を発揮し、芳醇な香りと味わい(株価の上昇と企業価値の向上)をもたらすのです。

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』

プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。

※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

コメントを残す