今回はトヨタを解説します。特に最近のネガティブなニュースや、割安感への期待といった側面にも触れながら、トヨタの真の強さ、そしてその未来について深く掘り下げていきます。この記事を読めば、トヨタに対する多くの疑問が解消されることでしょう。

目次

トヨタの「すごい」とは何か?その生産方式の秘密

トヨタが「すごい」と称される最大の理由は、トヨタ生産方式にあります。単に車そのものが優れているだけでなく、「どのように車を作っているか」という点にそのすごさがあるのです。

ジャストインタイム (Just-In-Time) の徹底

代表的なものとして「ジャストインタイム」が挙げられます。これは、世の中がトヨタの車を必要としている時に必要な分だけ作るという考え方です。この方式により、在庫を極限まで減らすことができ、生産から販売までの期間も短縮されます。結果として、生産販売の効率が最大化され、これをトヨタは全社規模で実現しているのです。

徹底したコスト削減

在庫を多く抱えることは、保管費用やオペレーション、さらにはそれを動かす人材といった無駄なコストを生みます。必要なタイミングで部品を調達し、スムーズに生産・販売することで、こうした無駄なコストを徹底的に削減しています。これにより、完成車を製造するまでのコストにおいて、他社よりも圧倒的に効率が良いという強みを持っています。

競合を凌駕する利益率

コストの効率性は、最終的に利益率に反映されます。直近のトヨタの営業利益率は10%~12%で推移しています。これに対し、ジェネラルモーターズ (GM) は5%半ば~7%弱、フォードは2%後半~3%台、ホンダは5%半ば~6%程度です。トヨタは売上規模がはるかに大きいにもかかわらず、競合他社よりも高い利益率を維持しており、これは「トヨタ生産方式」による無類の強さの表れと言えるでしょう。トヨタは販売台数で世界一でありながら、利益率も高いという稀有な存在です。

なぜトヨタだけがこれを実現できるのか?

この強さの根底には、日本人特有の「気質」が貢献していると考えられます。日本人は手先が器用で作業が丁寧であり、「次の工程の人のために」という意識や「不良品を出してはいけない」という意識が非常に高いのです。こうした意識のもと、一つ一つの作業工程を「もっと良くできるのではないか」と追求し続けることを長年続けてきました。

さらに、単に人の意識だけでなく、「仕組み化」を徹底した点も重要です。例えば、「かんばん方式」のように、どこで何をどれだけ作るかが誰にでも分かるように工場内部を仕組み化し、作りすぎや作り忘れを防ぐことでミスや過剰生産が発生しにくい環境を築き上げてきました。他社も同様の取り組みを行っていますが、トヨタはこれを最も愚直に積み上げ続けた結果、真似できそうで真似できない圧倒的な強みとノウハウを蓄積したのです。

トヨタのEV戦略:全方位戦略の真意

トヨタのEV(電気自動車)戦略は、一見すると積極的ではないように見えるかもしれませんが、その実態は「全方位戦略」と呼べるものです。

EVだけに「全ベット」しない現実的アプローチ

トヨタはEV車だけに全力を注ぐのではなく、ガソリン車はもちろんのこと、ハイブリッド車(プラグインハイブリッド車を含む)、さらには水素車など、あらゆる駆動方式のラインナップを揃えています。これは、世界の駆動エネルギー源がどう転んでも、トヨタが対応できる体制を整えていることを意味します。

この戦略は、一見非効率に見えるかもしれません。しかし、ヨーロッパが一時、現実的な実現可能性を度外視してEV推進を強めたのに対し、トヨタはEVが2035年までに必ずしも普及するとは限らないという現実的な観点を持っていました。EVの技術革新の難しさ、充電時間、航続距離、そして電気を作る段階でのエコ性(カーボンニュートラル)といった課題を当初から想定していたのです。

ハイブリッド車への確信

トヨタは、様々な駆動方式を検討した結果、最もエネルギー効率が良いのはハイブリッド車であるという結論に、早い段階で到達していました。グローバルナンバーワンメーカーとしての立場も、「どの道に転んでも生き残る」という全方位戦略を採る大きな要因となっています。

次世代バッテリーへの投資:全固体電池

もちろん、トヨタはEVを完全に軽視しているわけではありません。「全固体電池」という革新的なバッテリーの開発に意欲的に取り組んでいます。これは、安全性と航続距離を大きく向上させる可能性を秘めており、将来のEV市場における逆転の切り札となることを期待しています。トヨタは、まさに「抜かりない」戦略で、どんな状況にも対応できるよう準備万端なのです。

トランプ関税の影響:むしろ追い風に?

トランプ関税は自動車業界にとって大きな話題ですが、実はトヨタにとって「大したことない」どころか、むしろ「追い風」になる可能性も秘めています。

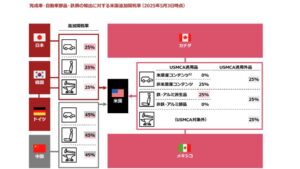

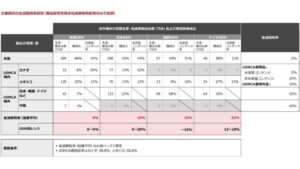

米国と日本の自動車メーカーへの影響は限定的

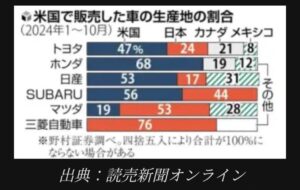

仮に25%の追加関税が課された場合でも、米国と日本の自動車メーカーへの影響は4%程度と小さいとされています。これは、日米のメーカーが米国での完成車生産比率が高く、また米国製の自動車部品を多く使用しているため、関税が除外される製品も多いからです。

一方で、韓国やドイツの自動車メーカーは、米国での生産比率が低く、米国産部品の使用も少ないため、関税による影響が15%から16%と非常に大きくなります。

最近の進展:15%での合意

実際に、7月23日にトランプ大統領が日本との関税が15%で合意したと発表しました。これは、当初の25%よりも低い税率であり、日本にとっては非常に良いニュースです。関税率が下がれば、米国と日本の関税率の差はさらに小さくなることが予想されます。

米国市場での日本車の優位性

現在の米国新車販売シェアを見ると、日本の自動車メーカーが全体の37.4%を占めており、ジェネラルモータース、フォード、テスラといった米国勢の合計(33%〜34%)を上回っています。

さらに、テスラのようなEV優遇政策が縮小傾向にあるため、今後、日本車と米国車による競争がより激しくなるでしょう。日本の車は一般的に燃費が良く、価格も安い傾向にあるため、純粋なコスト面で考えれば競争力は非常に高いです。

相対的な優位性

今回の関税は、韓国やドイツの自動車メーカーにとって米国での販売がさらに困難になる状況を作り出す可能性があります。その分、日本メーカーや米国メーカーに需要が流れる可能性があり、結果としてトヨタにとって相対的な追い風となることが期待されます。

もちろん、関税そのものが消費者の購買意欲を削ぎ、短期・中期的に自動車全体の販売台数に影響を与える可能性は否定できません。しかし、その中でもトヨタは、米国での強い人気と、ハイブリッド車からガソリン車への柔軟な切り替え能力(例えば、プラグインハイブリッド車が関税の影響を受ける場合、ガソリン車を販売するなど)を持つため、この状況を乗り切れるでしょう。全体として見れば、今回の関税は、厳しいどころかトヨタにとって有利な道筋すら見せています。

トヨタが「勝つ」時とは?現実を見据えた強さ

トヨタが勝利を収めるのは、政策や世の中の動向が極端に振れない時だと言えます。

ハイブリッド車への再評価

EVには、価格、充電時間、航続距離、カーボンニュートラルといった多くの課題があります。そのような中で、トヨタのハイブリッド車は、現実的な解として最もエコで性能が良いと再評価されています。この状況が続く限り、最も良い車を作り続けるトヨタがじわじわと勝ち続けるでしょう。

競合他社のEVシフトの失敗

一時期、ヨーロッパでは「100%EV」といった極端な流れがありましたが、実際に蓋を開けてみるとそうはいかない現実が浮き彫りになりました。EVに振り切った欧州メーカーは、多くの問題に直面しています。また、中国政府主導でBYDのようなEVメーカーが台頭していますが、これも全世界で見れば、電気自動車が適さない場所や用途はまだ多く存在します。例えば、インドや東南アジア、アフリカのような新興国では、EVインフラの整備が難しく、先進国ですら完全なEV化は困難です。

EVに振り切った企業が、ガソリン車やハイブリッド車を再び生産することは極めて困難です。設計、必要な部品、製造概念が全く異なるため、簡単に方向転換できる領域ではないからです。ホンダが一時EVにほぼ振り切ると表明したことに対し、トヨタの現実的なアプローチは対照的だと言えるでしょう。

影響力のあるロビー活動

トヨタは全世界でロビー活動を行う力も持っています。ハイブリッド車が再評価される背景には、トヨタのこうした地道なロビー活動があったと考えられます。過去の米国でのリコール問題で苦労した経験が、こうした活動の重要性を認識させ、トヨタをより強くした側面もあるでしょう。綺麗ごとだけでは済まない部分ではありますが、失敗を経験し、そこから学んだことが生かされていると言えます。

トヨタが「負ける」時とは?現実離れしたシナリオ

トヨタが窮地に陥るのは、「イーロン・マスクが大統領になった時」のような、極端な状況が起こった場合だと考えられます。

イーロン・マスク、あるいは彼のような思想を持つ人物が政権を握り、「EVで全てをやるんだ」「技術は後からついてくる」といった極端な論調でEV推進を強めた場合、トヨタはすぐには対応できない可能性があります。現在、EVは日の目を浴びにくい状況ですが、この領域で最も進んでいるのはテスラであり、そのような政策が推進されれば、トヨタは不利になるでしょう。

ただし、このシナリオは限りなく実現可能性が低いと言えます。現在、イーロンマスクの人気は低く、選挙で勝つ見込みは薄いです。しかし、ポピュリズムが進む中で、何かのきっかけで再び注目が集まる可能性もゼロではありません。これは経済の側面からは予測が難しい、非常に特殊な状況と言えるでしょう。

トヨタの株価は「割安」なのか?相対的評価

結論から言えば、トヨタの株価は少なくとも”相対的に割安”であると言えるでしょう。

割安感の根拠

- 安定した業績と市場対応力:外部環境によって業績が左右される側面はあるものの、トヨタはあらゆる方向に転んだとしても対応できる「全方位戦略」を持ち、結果として常に「一番良い車」を作り続けています。

- 競合他社との比較

◦ トヨタのPERは現在11.9倍(PBRは1.03倍)です。

◦ 一方、米国のジェネラルモーターズ(GM)は約8.55倍、フォードは約9倍弱です。

◦ ホンダのPERは26.4倍ですが、これは今期の最終利益予想が悲観的に見積もられているためで、その影響がなければ10倍から11倍程度になると試算されています。

トヨタの利益率が他社より高いにもかかわらず、PER自体は大きく変わらないか、むしろやや高めといった水準です。しかし、中長期的に見た勝ち筋はトヨタに分があることを踏まえると、業界内での相対的な割安感があると言えます。 - 高い配当利回り:トヨタの配当利回りは3.34%と高く、魅力的な水準です。

- 株価の動向:直近の関税合意のニュースで株価は大きく上昇しましたが、それでも年初の水準よりもまだ低い位置にあります。PERも低水準であるため、今後シェアが拡大していくとすれば、割安感は依然として高いと言えるでしょう。

長期投資の可能性

自動車市場全体の販売台数が劇的に伸びにくい状況において、PERが低めに抑えられがちな傾向はありますが、その中でトヨタには現在、有利な追い風が吹いています。他の企業ほどPERが低くなくても良いのではないか、という見方もできるでしょう。

様々な見方はありますが、長期的な視点で見ると、現在のトヨタは非常に興味深い局面にあると言えます。

執筆者

元村 浩之(もとむら ひろゆき)

つばめ投資顧問 アナリスト

県立宗像高校、長崎大学工学部卒業。

大手スポーツ小売企業入社後、店舗運営業務に従事する傍ら、ビジネスブレークスルー(BBT)大学・大学院にて企業分析スキルを習得。

2022年につばめ投資顧問に入社。

長期投資を通じて顧客の幸せに資するべく、経済動向、個別銘柄分析、運営サポート業務を行っている。

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』

プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。

※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

いつも有益な分析をありがとうございます。

一点だけ気になったのですが、確かアメリカ合衆国の大統領に立候補するにはアメリカ生まれのアメリカ人である必要があったと思います。

イーロン・マスク氏は南アフリカ共和国で生まれたと聞いていますので、アメリカ合衆国の大統領に立候補する資格はないと思われます。

そのとおりです。失礼いたしました。ご指摘ありがとうございます。