今回は住友林業について深掘りしていきます。

実はこの住友林業は、投資の神様ウォーレン・バフェット氏が投資している米国大手住宅ビルダー3社と同じ領域でビジネスを展開していることで注目されています。日本企業でありながらアメリカで多くの住宅を販売する代表格として、「この会社も有望なのではないか?」と関心を集めている側面もあります。

しかし、中長期で業績を伸ばしてきた住友林業ですが、今期に入ってから業績が暗転し始めており、8月7日には決算で下方修正を発表しました。そのため、すでに株を保有している方々は「本当に大丈夫なのだろうか?」と不安を感じ、一方で新規投資を検討している方々はこのタイミングでの投資を考えているかもしれません。

今回の記事では、以下の3つのポイントを深掘りし、住友林業の現在地と将来性を多角的に分析します。

- なぜバフェット氏は米国の大手住宅ビルダーに注目したのか

- 現在の米国住宅市場の状況はどうなっているのか

- その中で住友林業はどのような位置にいるのか

目次

住友林業の事業概要:米国市場が成長を牽引

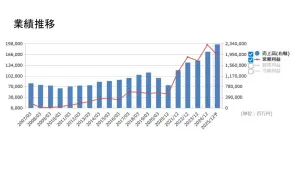

まず、住友林業の業績を確認しましょう。

新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に落ち込みはあったものの、住友林業は中長期的に売上高・営業利益ともに順調に伸ばしてきました。この成長を牽引しているのは、「建築不動産事業」であり、セグメント利益の約76%を占めています。

この建築不動産事業は、ほぼ海外事業と同義と捉えることができ、その中でもメインの市場は米国とオーストラリアです。特に米国市場の比率が非常に高いため、今回はこの米国住宅市場に焦点を当てて解説を進めます。

なぜバフェットは米国の大手住宅ビルダーに注目したのか?

バフェット氏が米国の大手住宅ビルダーに投資した背景には、米国住宅市場が抱える構造的な問題と将来性があります。

1. 米国における慢性的な住宅不足

米国には、圧倒的に住宅が足りないという事実があります。毎年、結婚や住み替え、建て替えなどを背景に160万〜170万戸の新たな住宅需要が生まれていますが、2007年のリーマンショック以降、新設住宅着工戸数がこの需要を継続的に下回っています。

この背景には、リーマンショック時に多くの中小住宅ビルダーが資金繰り悪化により倒産し、住宅供給能力そのものが減少したことがあります。その結果、最新の情報によると、米国では現在約470万戸もの住宅が不足していると言われています。この住宅不足は慢性的な問題であり、今後も米国の住宅需要は長期的に続くと考えられます。

2. ミレニアル世代による住宅需要の増加

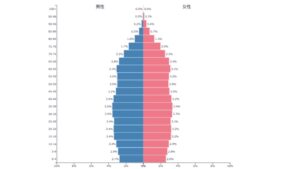

米国の人口ピラミッドを見ると、ミレニアル世代(29歳から44歳くらい)の人口ボリュームが比較的多いことが分かります。

この層は今後、マイホームの取得や住み替えを検討する中心となるため、住宅需要の増加が見込まれます。バフェット氏は、こうした長期的なトレンドに着目したと想像できます。

3. 米国住宅市場の高い流動性

米国では、日本と比べて住宅の流動性が非常に高いという特徴があります。

- 資産価値が目減りしにくい:日本では住宅の売却時に元本割れすることが一般的ですが、米国では住宅供給不足や文化的な要因もあり、取得時よりも売却時の方が高く売れることが珍しくありません。

- 頻繁な住み替え:子供の教育環境や転職を理由とした住み替えが日本よりも頻繁に行われます。また、定年退職後にセカンドライフを送るために移住するケースも多く見られます。

- ローン借り換えの習慣:住み替えのタイミングで住宅ローンの借り換えも同時に行われる傾向があります。

4. 不況時における大手住宅ビルダーの強み

バフェット氏が大手ビルダーに注目したもう一つの理由は、不況時になるほど大手企業が強くなる業界構造にあります。

- 資金力による競争優位性:資金力のある大手は、住宅の値下げや、購入者のローン金利の一部を肩代わりする「レートバイダウン」といった施策を実行できます。これにより、需要が低迷する中でも販売を継続できます。

- 中小ビルダーの淘汰:一方、土地取得や建材費、人件費などを銀行融資で賄っている中小住宅ビルダーは、キャッシュの余力がなく、値引きや金利肩代わりができません。そのため、不況で住宅が売れなくなると不良在庫を抱え、資金繰りが悪化して衰退・撤退に追い込まれてしまいます。

- 大手への集約化:結果として、大手は不況期に中小が撤退した分のシェアを獲得し、さらにM&A(企業の買収)を通じて規模を拡大することも可能です。このため、米国の住宅ビルダー市場は日本よりも大手集約化が進んでおり、上位10社で販売個数の約45%を占めると言われています。足元の不況下でも、この大手集約化のトレンドはさらに加速すると予測されます。

このように、バフェット氏は慢性的な住宅不足、マイホーム需要の増加という長期トレンドを捉えつつ、不況時に大手住宅ビルダーがより強くなる業界構造を見越して、市場が悲観的な局面で投資に踏み切ったと推察されます。

バフェット氏の投資タイミングと高金利下の新築需要

バフェット氏が米国住宅ビルダーに投資したことが明らかになったのは、2023年6月頃です。この時期、米国の30年固定住宅ローン金利は7%前後まで上昇しており、通常であれば住宅需要が冷え込む局面でした。しかし、住友林業を含め、米国の主要住宅ビルダーの業績は好調に推移しました。

その理由は、中古住宅の流通が滞ったためです。低金利時に住宅ローンを組んだ人々は、金利が高騰した状況で新たに借り換えや住み替えを行うことを躊躇しました。これにより、中古住宅の流通量が大幅に減少し、その分の需要が新築住宅市場に流れ込んだと考えられます。バフェット氏は、金利が引き下がれば、これまで購入を控えていた人々が一気に市場に戻ってくるという期待も持っていたのかもしれません。

投資が実行された2023年6月頃は、バフェット氏が投資した大手3社(レナー、DRホートン、NVR)の株価がPER10倍を切るような、非常に割安な水準でした。

なお、バークシャー・ハサウェイによる米国大手住宅ビルダー3社への投資総額は、日本円で約1500億円と、バークシャー全体の投資比率の約0.4%に過ぎず、大型投資というよりはサテライト的な位置づけであると見られます。

住友林業の米国市場でのポジショニング

住友林業は、2000年代半ばから米国の住宅ビルダーを買収し、積極的に規模を拡大してきました。現在、住友林業が買収した複数の米国住宅ビルダーを合計すると、米国国内で8位相当の規模に位置しています。米国の上位10社が住宅販売個数の約45%のシェアを占める中で、住友林業は比較的良いポジショニングを確立していると言えるでしょう。

このことから、住友林業の米国事業も、慢性的な住宅不足、マイホーム需要の増加、そして大手集約化という長期的な恩恵を享受していくことが期待されます。

住友林業の足元の業績と課題

しかし、住友林業の足元の状況は芳しくありません。2023年8月7日に発表された決算では、下方修正が行われました。

足元の業績悪化

2023年第2四半期累計では、受注個数・販売個数ともに前年同期を約10%以上下回りました。これに伴い、売上高は約10%弱、利益面では16%〜17%もの下方修正が発表されました。

この業績悪化の要因として、経済の先行き不透明感と住宅ローン金利の高止まりが挙げられています。

2年以上続く7%以上の高金利水準と、それに伴う新築住宅販売価格の上昇が、ついに新築住宅需要にも影響を及ぼし始めている現状があります。

懸念される今後の影響

機関投資家向けのQ&Aなどからは、以下のような問題が浮上しています。

- 住宅需要の先送り:消費者が住宅購入を先延ばしする傾向が強まっています。

- 値引き・金利負担の継続:販売促進のために値引きや金利負担(レートバイダウン)を続ける必要があり、これが利益を圧迫しています。この状況の収束の目途が立たないことも課題です。

- 在庫回転率の悪化:住宅が売れ残ることで在庫回転率が悪化し、維持管理費や借り入れに対する金利負担が増加する可能性があります。

- 関税の影響:木材や建材を輸入に頼る部分もあるため、関税が重なると現在価格が大きく上昇するリスクがあります。

- 移民受け入れ制限の可能性:米国では移民が住宅需要を支える側面がありますが、移民受け入れ制限の可能性も指摘されており、ミレニアル世代の住宅需要に悪影響を及ぼすかもしれません。

配当予想の下方修正

こうした状況を受けて、住友林業は配当予想も修正しました。当初年間1株あたり182円を予定していたものが、150円に下方修正されました。この150円という額は、住友林業が定めている配当の加減ラインの最低額にあたります。このことから、住友林業の内部では、金利が引き下がったとしても、すぐに市況が回復するわけではないという想定がされている可能性も考えられます。

住友林業の将来的な見通しと積極的な戦略

足元の厳しい状況は認識しつつも、住友林業の将来的な見通しは、米国住宅市場の根本的な構造変化がない限り、依然としてポジティブな要素を多く含んでいます。

構造的な追い風は継続

- 慢性的な住宅不足:米国における住宅不足という事実や、人口増加に伴う需要の増加は中長期的に必ず発生すると考えられます。

- 大手集約化の恩恵:不況を乗り越えた先には、大手集約化がさらに進み、住友林業のような大手企業がより強固な地位を築くでしょう。

- 金利引き下げによる需要回復:いずれ金利が引き下がれば、これまで購入を控えていた層が市場に戻ってくることは自然な流れです。

積極的なM&A戦略とサプライチェーン強化

住友林業は、このような中長期的な見通しを背景に、足元で積極的な手を打っています。

- M&Aによる事業拡大:2023年には集合住宅開発事業者のJPI社を取得し、今年に入ってからは米国の大手住宅ビルダーであるDRBグループへの出資を拡大しています。

- サプライチェーンの強化:大手製材会社も取得し、木材の輸入加工を自社で行うことで、外部環境の悪化に左右されにくい体制を構築しようとしています。

これは、不況期にこそ大手としての資金力を活かし、中・小規模の競合他社を買収・統合することでシェアを拡大していくという戦略であり、中長期的な強みをさらに確固たるものにする動きと言えるでしょう。

住友林業のバリュエーションと株価動向

住友林業の株価は、業績の成長と共に上昇してきましたが、足元では市況悪化の懸念が織り込まれ、ピーク時よりは下落しています。本記事執筆時点でのPER水準は11.1倍となっており、数字だけを見れば比較的に割安感があるようにも見えます。

しかし、8月7日の下方修正発表後も株価は持ち直しており、これはバリュエーションが極端に高くなかったことに加え、「バフェットプレミアム」、つまりバフェット氏が注目する市場でビジネスを展開していること自体が、株価を下支えしている側面もあるのかもしれません。

個人的な見解としては、今後さらなる業績下方修正の懸念は正直あるものの、バフェットプレミアムによる下支えや、中長期的な成長トレンドに乗る要素も持ち合わせていると考えられます。したがって、すでに株を保有している方にとって、慌てて売却する理由は見当たらないでしょう。

一方で、新規で購入を検討している方にとっては、現時点ではすぐに買う強い理由も見当たらない、というのが正直なところです。しかし、長期的な視点でじっくり構える投資であれば、決して悪い状況ではないと言えるでしょう。

参考までに、バフェット氏が投資した米国の主要住宅ビルダー3社(レナー、DRホートン、NVR)の株価も、業績ピーク時に上昇し、市況悪化で下落後、直近では反転し始めています。住友林業の株価も、これらの企業に連動する形で推移していると見られます。 PER水準を見ると、NVRが17倍、レナーが11倍、DRホートンが13.7倍であり、住友林業の11.1倍はこれらとほぼ同水準か、やや割安と言えます。また、配当利回りはレナーが1.51%、DRホートンが0.76%であるのに対し、住友林業は2.87%程度と相対的に高い水準にあります。

まとめ

住友林業は、ウォーレン・バフェット氏も注目する米国住宅市場において、慢性的な住宅不足、ミレニアル世代の需要増加、そして不況期に大手企業が強くなるという構造的な追い風を受けて成長してきました。しかし、足元では高金利や経済の不透明感を背景に業績に下方修正が生じ、短期的な逆風に直面しています。

それでも住友林業は、資金力を活かした積極的なM&Aやサプライチェーン強化を通じて、外部環境に左右されにくい体制とシェアの拡大を図っており、中長期的な成長戦略を着実に実行しています。株価はバフェットプレミアムによる下支えも期待できるため、短期的には不透明な部分があるものの、長期的な視点で見れば、米国住宅市場の構造的強みを享受し、さらなる発展が期待できる企業と言えるでしょう。

執筆者

元村 浩之(もとむら ひろゆき)

つばめ投資顧問 アナリスト

県立宗像高校、長崎大学工学部卒業。

大手スポーツ小売企業入社後、店舗運営業務に従事する傍ら、ビジネスブレークスルー(BBT)大学・大学院にて企業分析スキルを習得。

2022年につばめ投資顧問に入社。

長期投資を通じて顧客の幸せに資するべく、経済動向、個別銘柄分析、運営サポート業務を行っている。

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』

プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。

※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

コメントを残す