最近、「日経平均株価が史上最高値を更新!」というニュースをよく耳にする一方で、「給料は上がらないし、物価は高くなるばかり…」と、生活の厳しさを実感している方も多いのではないでしょうか。この「株高」と「不況」という一見矛盾した状況は、SNSなどでも「株高不況」として大きな話題となっています。

今回は、第一生命のエコノミスト、藤代光一氏の著書『株高不況』を参考に、なぜこのような現象が起きているのか、その構造的な理由をデータに基づいて分かりやすく解説します。

目次

なぜ株価は上昇するのに、GDPは伸び悩むのか?

多くの人が抱く最大の疑問は、「日本の経済(GDP)は成長していないのに、なぜ株価だけが上がり続けるのか?」という点でしょう。

実際に日本のGDPは過去20年ほど、約500兆円前後でほぼ横ばいの状態が続いていました。

この間に日本は中国やドイツに経済規模で抜かれ、数年以内にはインドにも抜かれると予測されています。この事実だけを見ると、日本経済の先行きに不安を感じるのも無理はありません。

経済が停滞しているにもかかわらず株価が上昇しているため、「これは実態の伴わないバブルではないか?」と考える人も少なくありません。しかし、著者である藤代氏も指摘するように、現在の日経平均4万円という水準は、必ずしも割高(バブル)とは言えないのです。

その理由は、株価を決定する最も重要な要因が「企業収益」にあるからです。

答えは「企業収益」にあり!GDPと企業利益のねじれ

実は、日本のGDPが伸び悩む一方で、上場企業の利益(1株あたり利益)は右肩上がりに成長を続けてきました。株価は企業の利益に連動して決まるため、企業収益が伸びていれば、株価が上昇するのは自然な流れなのです。

では、なぜGDPが伸びない中で、企業だけが利益を拡大できたのでしょうか?その背景には、主に3つの要因があります。

理由1:海外収益の拡大(グローバル化)

かつての日本企業は、国内の高度経済成長を背景に、事業のほとんどが国内で完結していました。そのため、企業の業績と国民の景気実感は連動しやすかったのです。

しかし、バブル崩壊後、国内市場が伸び悩む中で、多くの企業は活路を海外に求め、積極的にグローバル展開を進めてきました。

- トヨタの最も大きな稼ぎ頭は、日本ではなく北米です。

- ユニクロ(ファーストリテイリング)も、今や売上・利益ともに海外が国内を上回っています。

このように、日本の主要企業は国内のGDP成長とは関係なく、海外市場で力強く利益を伸ばしているのです。

重要なのは、海外の子会社などが稼いだ利益は、日本のGDP(国内総生産)には直接反映されないという点です。これが、「GDPは伸びないのに企業収益は増え、株価が上がる」という図式が成り立つ第一の理由です。

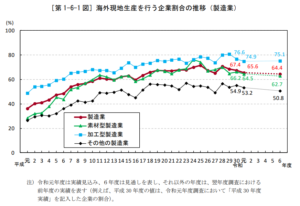

実際に、日本の製造業の海外生産比率は年々高まっており、自動車などが含まれる加工型製造業では33.6%に達しています。

理由2:円安の追い風

企業の海外進出と密接に関係しているのが「円安」です。

例えば、海外で100万ドルの利益を上げた企業を考えてみましょう。

- 1ドル=100円の場合:円換算の利益は1億円

- 1ドル=150円の場合:円換算の利益は1億5,000万円

このように、円安になるだけで、海外で稼ぐ企業の円建ての収益は自動的に増加します。近年の急速な円安は、間違いなく日経平均株価を史上最高値に押し上げた要因の一つです。

一方で、この円安は私たちの生活にマイナスの影響を与えます。輸入品の価格が上昇するため、給料が変わらないのに身の回りのモノの値段が上がり、生活が苦しいと感じる原因にもなっているのです。

理由3:低下する労働分配率

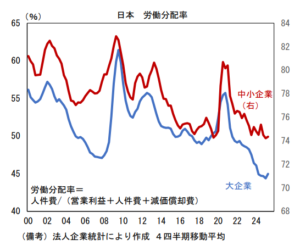

3つ目の要因は、企業が稼いだ利益のうち、どれだけを従業員の給料(人件費)に回したかを示す「労働分配率」の低下です。

データを見ると、特に大企業においてこの労働分配率が低下傾向にあります。これは、企業が利益を増やしてきた背景の一つに、人件費を抑制してきたという側面があることを示しています。企業が儲けても、それが十分に給料として還元されてこなかったことが、私たちの「不況感」につながる大きな要因と言えるでしょう。

今後の展望と私たちが取るべき対策

では、この「株高不況」の状況は今後どうなるのでしょうか?そして、私たちはどうすればよいのでしょうか?

日本株の将来は「悲観的ではない」

まず株価については、現在の株高は企業収益という裏付けがあるため、バブルではありません。特に、現在の日経平均株価は半導体関連企業の動向に大きく影響されており、NVIDIAや生成AIの成長に見られるように、半導体市場は今後も非常に重要です。東京エレクトロンやアドバンテストといった世界的に競争力のある企業が日本には存在するため、日本株の将来は決して暗くないと言えます。

給料は上がるが、インフレも進む時代へ

一方、私たちの生活に直結する給料については、構造的な変化が訪れる可能性があります。日本は今後、深刻な労働力不足に直面します。人手が足りなくなれば、需要と供給の原理から、企業は給料を上げざるを得なくなります。政府も最低賃金を1500円に引き上げる目標を掲げており、今後は賃金が上昇するフェーズに入ると考えられます。

ただし、注意が必要なのは、給料が上がると物価も上がる(インフレになる)ということです。給料の上昇以上にインフレが進んでしまっては、生活は豊かになりません。

自分の資産を守るために「投資」という選択肢

このような時代において、給料だけに頼るのではなく、自衛のために資産を守り、増やしていく視点が重要になります。歴史的に見ても、労働による賃金の上昇率よりも、株式など資本の増加率の方が高い傾向にあります(トマ・ピケティ『21世紀の資本』)。

インフレが進むと現金の価値は目減りしてしまいます。だからこそ、海外でしっかりと収益を上げられるような企業の株など、インフレに強い資産を持つこと(投資)が、あなたの経済を守る上で非常に有効な手段となるのです。

まとめ:現状を正しく理解し、未来に備えよう

「株高不況」は、日本企業がグローバル化し、円安が進み、国内の労働分配が変化した結果として生まれた構造的な現象です。この現実を正しく理解することで、なぜ株価が上がり、なぜ私たちの生活が厳しいのかが見えてきます。

そして、これからのインフレ時代を乗り越えていくためには、給料アップを期待するだけでなく、自らの資産を守り育てる「投資」という視点を持つことが、これまで以上に重要になってくるでしょう。

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』

プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。

※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

コメントを残す