オリオンビールがついに株式市場に上場します。沖縄県内で「最も良い働き口」と言われるほど、地域に深く根差した企業であるオリオンビール。日本で最も平均年収が低い沖縄県において、正社員の働き口として「オリオンビール」の名が挙がるほど、その存在感は際立っています。

今回は、オリオンビールのIPO(新規株式公開)について、その詳細、企業の強みや課題、そして投資の是非について徹底的に分析します。沖縄の雄が描く未来とはどのようなものなのでしょうか。

目次

オリオンビールIPOの基本概要

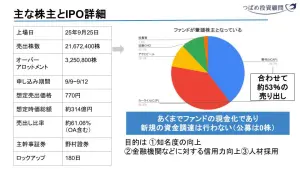

オリオンビールは、2025年9月25日にプライム市場への上場を予定しています。

- 申込期間:2025年9月9日から9月12日まで。

- 仮条件:800~850円。

- 想定時価総額: 326億〜346億円。これは、IPOとしては比較的大規模な案件と言えるでしょう。

IPOの目的と背景

今回のオリオンビールのIPOは、いくつか特徴的な目的と背景があります。

既存株主の現金化(イグジット案件)が中心

今回のIPOは、新規の資金調達を目的とした「公募」ではなく、既存株主であるファンドの「売出し」が主な目的となっています。

現在の株主構成を見ると、野村(約40%)とアメリカのカーライル(約38%)のファンド系グループが主要株主です。

両ファンドは合わせて約75%の株式を保有しており、そのうち約53%を売り出す予定です。

これは、ファンドが出資した企業を成長させ、株式市場で売却して利益を得る「イグジット案件」に該当します。そのため、今回のIPOによってオリオンビールに直接資金が入ることはありません。

オリオンビール側の戦略的メリット

直接的な資金調達ではないものの、オリオンビール側にも上場によるメリットがあります。

- 知名度の向上:上場企業となることで、企業としての認知度が高まります。

- 金融機関などへの信用力向上:信用度が高まり、今後の事業展開における資金調達などにも有利に働く可能性があります。

- 人材採用の強化:上場企業としてのブランド力は、優秀な人材の獲得にも寄与します。

また、オリオンビールは沖縄に本社を置く製造業としては初の株式上場となります。当初は2024年の上場を予定していましたが、1年後ろ倒しになった経緯があります。

オリオンビールの歴史と沖縄での存在感

オリオンビールは、沖縄の歴史と深く結びつき、県民にとって特別な存在です。

創業背景:沖縄復興への強い意思

オリオンビールは1957年に設立されました。この年はまだ沖縄がアメリカの統治下にあった時代です。

- 第二次世界大戦の沖縄戦からの復興を目指し、第二次産業である製造業を興すという強い意思が背景にありました。

- 名水がよく湧き出る場所として、現在の名護市に「沖縄ビール株式会社」として設立されました。

- 社名「オリオンビール」は、県民からの公募によって決定されたものです。

地域に根差した成長戦略

1959年にビール生産を開始しましたが、当初は他の日本の大手ビール会社の勢力が強く、苦戦を強いられました。

- 製品をドイツ風から沖縄の気候に合わせたアメリカ風のビールに切り替え。

- 県内全域での積極的な営業活動を展開した結果、沖縄県に深く根付いていきました。当時のアメリカ軍関係者からの需要も一因と考えられます。

- 1966年には台湾への輸出を開始し、初の海外展開を実現。沖縄返還後の1976年には米国向け輸出も行っています。

主な事業内容と収益源

現在のオリオンビールの事業は、大きく分けて2つあります。

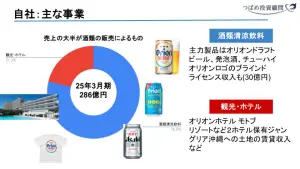

1. 酒類飲料事業

- 主力製品は「オリオンドラフトビール」。発泡酒やチューハイなども販売しています。

- 特筆すべきは、「オリオンロゴのブランドライセンス収入」です。オリオンTシャツなどのライセンス供与によって、約30億円もの収入を得ており、これは全売上(288億円)の10%以上を占める重要な収益源です。人気キャラクターとのコラボなど、今後の成長も期待されます。

2. 観光ホテル事業

- 「オリオンホテル モトブリゾート&スパ」などを運営しています。

- 最近オープンした観光施設「ジャングリア沖縄」への土地賃貸も行っており、これが売上の約21%を占めます。

沖縄県内での圧倒的なシェアとブランド力

オリオンビールは、自社製品に加えて、アサヒビールの主力製品(スーパードライなど)の代理販売も行っています。

これらを合計した沖縄県内のビール販売シェアは、なんと約84%に達し、「無類の強さ」を発揮しています。

沖縄県民だけでなく、沖縄に観光に来た人々も「沖縄といえばオリオンビール」として消費する、「沖縄の思い出」と結びついた特別なブランドとしての地位を確立しています。

経営環境の変化とファンド参入の役割

現在の株主構成に至る背景には、オリオンビールを取り巻く経営環境の変化がありました。

ファンド参入の背景:株主の高齢化と国内市場の縮小

- 株主の高齢化と分散:1957年の設立当初、オリオンビールは地元の有志の個人株主が中心となって資金を出し合って設立されました。しかし、年月が経ち、株主の高齢化や相続による分散が進み、一時は約600人もの株主を抱えていました。ファンドによる株式買い取りは、株主の安定化を図る目的がありました。

- 経営環境の激化:国内のビール市場は縮小傾向にあり、営業やマーケティングにおいて「てこ入れ」が必要な状況でした。

ファンドによる事業基盤の強化

ファンド(野村とカーライル)の参入により、株主の集約化が図られるとともに、営業・マーケティングの強化や海外展開の積極化が進められました。その結果、事業基盤の強化が図られ、直近の業績回復につながったと考えられます。

直近の業績と高い収益性

オリオンビールは、コロナ禍からのV字回復を遂げ、高い収益性を維持しています。

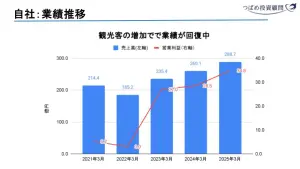

売上・利益の好調な回復

コロナ禍の影響で、2021年3月期、2022年3月期には沖縄県への観光客減少により業績が大きく落ち込みました。

しかし、2023年以降は観光客の回復と共に業績も回復し、2025年3月期の売上高は288億円、営業利益は34億円と、現在好調を維持しています。

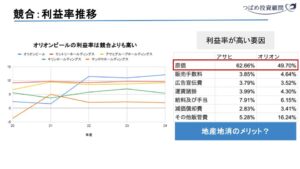

際立つ高い営業利益率

国内大手ビール会社5社(サントリー、アサヒ、キリン、サッポロ、オリオンビール)と比較すると、オリオンビールの売上高は288億円と、サントリーの3兆5000億円やアサヒの3兆円などと比べると規模は小さいです。

しかし、2024年度の営業利益率は11.81%と、国内大手企業よりも高い水準を維持しています。過去の年度を見ても、常に10%を超えている点は魅力です。

この高い利益率の背景には、原価率の低さがあります。アサヒビールの原価率が約62%であるのに対し、オリオンビールは約50%と低いのが特徴です。

この低原価率の一因として、沖縄県産の大麦を原料に採用する「地産地消」の取り組みが挙げられます。地元で比較的安価に原材料を調達できることが、高い利益率につながっている可能性があります。

今後の成長戦略とリスク要因

中長期経営方針:5つの柱

オリオンビールは、今後の成長に向けて5つの中長期経営方針を掲げています。

- 沖縄県内での圧倒的シェアの確立(継続):県民と観光客の両方からの需要を継続して取り込む。

- 沖縄県外でのパートナーシップ強化:アサヒビールや県外の卸売業者との連携を強化し、県外での売上を伸ばす。

- 海外での独自ポジション確立:代理店との関係強化、製品のプレミアム化、製品ポートフォリオの拡充を通じて海外展開を推進。

- ブランドライセンス事業の強化:「ちいかわ」などの人気キャラクターとのコラボレーションも視野に入れ、ライセンス収入のさらなる拡大を目指す。

- 観光ホテル事業を通じた沖縄体験の提供:近鉄グループやテーマパーク「ジャングリア」との連携を強化し、観光客に「沖縄での特別な体験」とともにオリオンビールを提供する。

成長ドライバー:観光客数の増加とEC・海外事業の伸長

- 沖縄の観光客数増加:コロナ禍で一時的に落ち込んだ観光客数は、V字回復を遂げており、年間約1000万人(995万人)に迫っています。2030年~2035年には年間1200万人まで増加するとの予測もあり、観光収入も9800億円に増加しています。この観光需要をうまく取り込むことは、オリオンビールにとって非常にポジティブな要素です。

- EC事業・海外事業の成長:EC事業は年平均成長率(CAGR)57%と非常に高い伸びを示しており、海外事業も大きく成長しています。県内以外の市場にも着実に足場を広げています。

潜在的リスク要因

一方で、投資判断においては以下のリスクも考慮する必要があります。

- 県外での市場存在感の低さ:国内のビール市場全体におけるオリオンビールのシェアは、約1%と決して高くありません。国内大手との競争は依然として激しいです。

- 観光客への依存:コロナ禍での業績悪化が示すように、観光客数の変動に業績が左右されるリスクがあります。

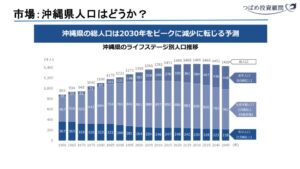

- 沖縄県人口の減少予測:沖縄県の人口は2025年頃まで増加傾向にありますが、その後は横ばいから緩やかに減少していく見込みです。県内需要の拡大には限界があるでしょう。

- 酒税減税措置の廃止:沖縄県のお酒には、本土復帰後の経済的配慮として、これまで酒税の減税措置(約15%軽減)が適用されてきました。しかし、この措置は2026年10月に完全に廃止され、本土と同じ税率に統一される予定です。これにより、オリオンビールには15億円から20億円程度の財務インパクトが発生すると試算されており、営業利益が減少する可能性があります。値上げなどで対応することも考えられますが、悪影響は避けられないでしょう。

- ビール市場全体の縮小と競争激化:国内のビール市場は全体的に縮小傾向にあり、クラフトビールや輸入ビールなど新規参入も多く、競争は激化しています。

オリオンビールIPOへの投資判断

オリオンビールへの投資はありなのか、総合的に判断してみましょう。

魅力的な配当政策と株主優待

- 配当政策:配当性向50%またはDOE(株主資本配当率)7.5%のいずれか高い方を採用する方針を掲げており、配当には非常に前向きな企業と言えます。

- 高い配当利回り:1株あたり40円の配当を予定しており、仮条件800~850円を基準とすると、配当利回りは4.7~5.0%となります。

- 株主優待:1000株以上保有でオリオンTシャツや酒類セットなどの優待も設定されています。ただし、1000株の購入には約80万円が必要となるため、優待目的であれば直接購入の方が効率的という考え方もあります。

総合的な投資判断

オリオンビールは、ビール市場全体が大きく伸びる市場ではない中で、沖縄という観光地の優位性と観光客数の増加を背景に、今後の成長が期待されます。沖縄県内での圧倒的な市場ポジションと「沖縄の顔」としてのブランド力、そして高い営業利益率は同社の大きな強みです。

これらの強みに加え、高い配当利回りを期待して、配当目的で投資を検討するのであれば「あり」と言えるでしょう。

ただし、県外・海外・EC事業が今後どれだけ業績に貢献するか、そして2026年10月に迫る酒税減税措置の廃止が財務に与える影響については、引き続き注意深く見ていく必要があります。

まとめ

オリオンビールのIPOは、沖縄経済を支える地域密着型企業の新たな挑戦です。沖縄独自のブランド力と観光客増加の恩恵を背景に、高い配当利回りが期待できる点は魅力的です。一方で、酒税減税措置の廃止や国内ビール市場の競争激化といったリスク要因も存在します。

投資を検討される方は、これらの情報を踏まえ、ご自身の投資戦略と照らし合わせて慎重に判断することをお勧めします。申込期間は2025年9月9日から9月12日までです。

執筆者

佐々木 悠(ささき はるか)

つばめ投資顧問 アナリスト 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

東北学院高校、東京理科大学経営学部卒業。

協同組織金融機関へ入社後、1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。

銀行勤務時は投資信託を用いた資産形成提案や多重債務者への債務整理業務に従事。

2022年につばめ投資顧問へ入社。

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』

プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。

※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

コメントを残す