バイオベンチャーへの投資は、私は多くのケースで「やめておけ」と助言することが多いほど、非常に大変な道のりです。しかし、今回分析したペプチドリームは、他のバイオベンチャーとは一味違うと強く感じました。

東京大学発の特殊技術を持ち、バイオベンチャーとしては異例の安定性を持つペプチドリームについて、その経営戦略、株価低迷の背景、そして長期的な投資価値を深掘りします。

目次

ペプチドリームとは?東京大学発の特殊技術と事業内容

「ペプチド」を用いた最先端の創薬開発

ペプチドリームは、東京大学発のバイオベンチャーです。その名の通り、ペプチドという物質を用いた薬の開発を得意としています。

従来の薬は、低分子(科学物質など)と呼ばれるものが主流で、これは結合力が強く効果が出やすい一方で、副作用も起きやすいという側面がありました。ペプチドは、低分子と高分子の中間に位置する「中分子」と呼ばれます。

ペプチドリームは、この中分子であるペプチドを、特に「特殊環状ペプチド」という形で活用します。これにより、特定の病気や特定の体内の部位にピンポイントで作用する薬を作ることが可能になります。これは最先端の技術であり、同種の開発を行える企業は世界でもほとんどありません。

プラットフォーム戦略とメガファーマとの共同研究

ペプチドリームは、この特殊環状ペプチドを用いる医薬品開発のためのプラットフォームを独自に構築しています。

このプラットフォームを活用し、アストラゼネカやメルクといったメガファーマ(大手製薬会社)を含む多様な企業と共同研究を行っています。共同研究の際の収益モデルは以下の通りです。

- 契約一時金:共同研究開始時に一時的な契約金を受け取る。

- マイルストーン収益:研究開発の段階(フェーズ)が進むにつれて追加の資金を受け取る。

これらの収入は、人件費や研究開発コストを差し引いても、会社の規模から見て大きな売上となり、そのまま利益になりやすい構造を持っています。

驚異的な安定性:バイオベンチャーらしからぬ好調な業績

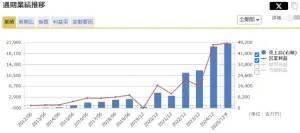

2013年上場以来、営業利益は黒字を維持

一般的にバイオベンチャーは、技術力があっても売上に結びつかず、財務が火の車になるケースが少なくありません。

しかし、ペプチドリームは異例です。2013年の上場以来、2019年12月期を除き、営業利益ベースで一貫して黒字を維持しています。

利益を継続的に出し続けているという点だけでも非常に立派です。

低迷する株価と割安感(PER13倍)

ペプチドリームの株価は現在低迷しています。

- 株価の推移:2021年2月のピーク時(6,540円)から急落し、直近では1,500円程度と、ピークから約75%も下落しています。

- 割安感:株価が下落した一方で、業績はむしろ積み増しており、現在のPER(株価収益率)は13倍程度です。これは平均の15倍を下回る水準であり、利益を出し成長しているバイオベンチャーとしては「安い」と感じられる数字です。

2021年の株価下落の背景

株価が2021年に大きく下落した主な理由は、業績の悪化というよりも、以下の要因が考えられます。

- 過剰な期待の剥落:上場当初から期待が高く、特に2020年にはコロナウイルス関連薬の開発に取り組むという話もあり、株価が大きく押し上げられていました。

- 市場環境の変化:2021年頃に存在した新興株(成長株)に対するバブル的な状況が剥げ落ちたことで、市場全体の波にのまれて売却する投資家が増えたと見られます。

しかし、株価がこれほど下がる致命的な変化があったわけではないように思います。

ペプチドリームの大きな転換点:PDRファーマ買収の戦略的意図

多くのバイオベンチャーが、共同研究による「契約一時金」や「マイルストーン収入」に依存し、そのサイクルが厳しくなると増資を繰り返す(風前の灯のような状況になる)リスクがあります。

ペプチドリームは、このサイクルに陥らないための大きな戦略的転換を行いました。

安定収益源の確保

2022年3月、ペプチドリームはPDRファーマという放射線医薬品事業を行う会社(連結会社)の株式を取得し、買収しました。これはフジフィルムからの事業譲渡という形で行われました。

この買収により、ペプチドリームは一気に売上を跳ね上げました。PDRファーマはすでに市場に医薬品を出し、ライセンス収入を得ている会社です。

これは経営的に非常に重要です。元々、ペプチドリームの核心的な技術を用いた薬はまだ市場に出ておらず、本格的な売上はこれからです。その薬が市場に出るまでの間に会社が潰れてしまわないよう、自主財源で食っていける仕組みを確立したのです。これは、技術開発に偏りがちなバイオベンチャーの中では稀に見る、優れた経営判断であると評価されています。

この買収のニュースが明るみに出た2021年に、投資家は増資を懸念して株を売却しましたが、元々財務が健全であったため、ペプチドリームは公募増資を行っていません。

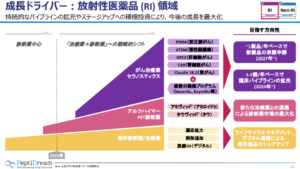

放射線医薬品事業の可能性

PDRファーマの買収は、単に経営安定化に留まらない、さらなるアップサイド(成長余地)をもたらします。

PDRファーマが手掛ける放射線医薬品は、微弱な放射線を用いて、レントゲンでは検知できない異常を発見したり、特定の細胞に作用する薬を開発したりする最先端の分野です。ペプチドリームの技術とPDRファーマの技術が結びつけば、よりレベルの高い医薬品が生まれる可能性を秘めています。アルツハイマー病や癌などへの応用も期待されています。

長期的な優位性と投資家が注意すべきリスク

特許切れリスク(パテントクリフ)が低い優位性

ペプチドリームの薬が市場に無事出た場合、優位性が長く続く可能性があります。

一般的な薬は、特許が切れるとすぐにジェネリック医薬品の会社に模倣され、利益が出せなくなる「パテントクリフ」という問題があります。しかし、ペプチドリームの扱う環状ペプチドは、その製造が非常に難しく、ジェネリック薬の会社が模倣することが困難だと予想されます。

最終的な目標は、現在の契約一時金やマイルストーン収益に頼る形から、薬が市場で売れた際の「売上ロイヤリティ」を得る形への移行です。

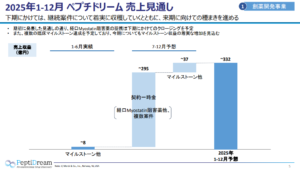

投資家が注意すべきリスク要因

- 足元の業績不振:直近(上期)の業績を見ると、元々の創薬開発事業(ペプチドリームの核となる事業)からの売上がほとんど立っていない状況があります。通期では一時金やマイルストーン収入が見込まれていますが、この収益が不確実であることは、依然としてこの会社のリスクです。

- ガバナンスのリスク:最近、元COO(最高執行責任者)が、会社の試薬を不適切に持ち出し、その対価を個人として受け取っていたという特別調査委員会による調査結果が公表されました。これは、会社を統制する仕組み(ガバナンス)が整っていない可能性を示唆しています。 ペプチドリームのような研究開発第一の会社(博士号を持つ人材が多いなど)は、経営や社会性よりも研究を優先しがちで、ガバナンスが二の次になりやすい側面があり、その一部が表面化したものと考えられます。今後、上場企業として成長するために改善が求められます。

まとめ:腰を据えて投資できる稀有なバイオベンチャー

ペプチドリームは、依然としてバイオベンチャー特有の不確実性を抱えていますが、経営的な観点から見ると、非常に良い方向性に向かって動いています。

過去の株価下落により、現在はPR13倍という割安な水準にあります(PERで測るべき会社ではないものの、割高感はない)。

単なる目先の株価変動に投資するバイオベンチャーとは異なり、長期的な視点で腰を据えて投資できるという点で、ペプチドリームは非常に稀有な存在であると言えるでしょう。もしコアな薬の開発が成功すれば、株価が大きく跳ねる可能性を秘めています。

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』

プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。

※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

コメントを残す