今回は、ソフトバンクグループを分析したいと思います。

現在、景気が大きく変動しているにも関わらず、ご自身の保有株のパフォーマンスが振るわないと感じている方もいるかもしれません。実は、現在の景気を大きく牽引し、パフォーマンスに大きな差を生み出している最大の要因は、ソフトバンクグループの株価上昇にあると言っても過言ではありません。

なぜソフトバンクグループが急上昇しているのか、そしてポートフォリオのパフォーマンス向上のために、今からでも株を買うべきかどうかについて解説します。

ソフトバンクグループ株、止まらない上昇

ソフトバンクグループの株価は現在、非常に大きく上昇しています。

特に今年に入ってから顕著であり、今年の4月に発生した「トランプショック」による大幅下落から特に上がり始めました。8月の決算発表時には約12,000円程度でしたが、すでに2万円を超える数字となっています。

投資会社であるソフトバンクグループの評価を行う際、足元の業績(PLの利益)は相場の良し悪しに直接影響され、数千億円規模の損失を出すこともあるため、あまり意味をなしません。重要なのは、「何に投資しているのか」、その「投資の期待値はどれだけか」、そして「リスクはどれだけか」という点です。

ソフトバンクグループは現在、AIにフルベットしているという状況です。

株価急騰を支える3つの要因

ソフトバンクグループの価値を押し上げている主な要因は以下の3点です。

- 長期投資が花開いた「Arm(アーム)」

ソフトバンクグループは、かつてイギリスの半導体設計図を作成する会社であるArmを、3.3兆円で買収しました。当時、割高だと批判されましたが、数年前に上場し、その価値を増やしています。Armの買収は2016年頃に行われましたが、それが今のAI時代と一致し、2025年現在に花咲いているという、長期投資の成功例となっています。

Armのビジネスモデルは、Armが作成した設計図が使われた製品が売れれば売れるほど売上が増える仕組みです。AIブームにより半導体の利用が増加しており、売上は右肩上がりで、今後も価値向上が期待されています。 - 世界の注目を集める「Open AI」への大規模投資

ソフトバンクグループは、あのChatGPTを運営するOpen AIに投資を行っています。

・2024年9月には、日本国内のソフトバンクグループがOpen AIに出資することを発表しました。

・2025年3月には、最大400億ドル(約6兆円)もの大規模投資を行う計画が示されました(ソフトバンクグループ単独では最大300億ドル、約4兆円)。すでに100億ドル(約1.5兆円)程度は実行済みです。

これまでのSBGの大規模投資に対してはリスク視されることが多かったですが、今回のOpen AIへの出資は「世の中の大きな流れと一致した」と評価されています。これにより海外投資家を惹きつけ、SBGへの資金流入が加速しています。

非上場企業であるOpen AIへの投資は、普通の投資家にはできません。ソフトバンクグループを経由することで、間接的にAIの本命とされるOpen AIに投資できるという点が、投資家にとって魅力的であると言えます。 - 「孫ディスカウント」の解消:NAV倍率の是正

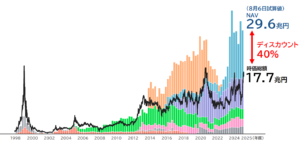

ソフトバンクグループが長らく意識してきたのが「NAV(Net Asset Value:時価純資産)」です。

NAVとは、保有する株式や資産の時価総額から借金などを引いた、企業が持つ純粋な価値のことです。本来、このNAVと企業の時価総額は一致しているべきですが、ソフトバンクグループは長年、時価総額がNAVよりも低い状態(割安)が続いていました。

これは「孫ディスカウント」とも呼ばれ、ウォーレン・バフェット氏のバークシャー・ハサウェイがNAVよりも時価総額が大きい「バフェットプレミアム」を持つことと対比されていました。ディスカウントの主な原因は、経営に対する疑念です。投資家は、SBGが将来、投資効率の悪い行動を取ったり、今ある資産を減らしたりするのではないかという懸念を抱いていたためです。

しかし、孫氏がこの1年ほどAIに集中し投資を積み重ねてきた結果、この割安感が修正される段階に入りました。直近(10月14日の終値に基づく分析)では、ディスカウント率が8%程度まで縮小し、株価はNAVとほぼ遜色のない水準にまで上がってきています。これは「無理のない上昇」とも言え、割安感が解消されたことを示しています。

AI時代に向けた戦略投資と「スターゲート計画」

ソフトバンクグループはOpen AIへの巨額投資以外にも、AI時代に不可欠な分野へ積極的に手を広げています。

- Ampere Computing:2025年3月に出資。Armが半導体の前工程設計であれば、Ampere Computingは後工程設計を担い、半導体分野を強化しています。AIと半導体は切り離せない関係にあります。

- インテルへの戦略的投資:アメリカ政府との付き合いを円滑にする目的もあり、インテルの立て直しをサポートしています。

- ABB ロボティックス事業:2025年10月に出資。AIが「頭脳」であるのに対し、最終的に「物」を動かすロボット分野に参入。AIの次にはロボットが社会変革の主要な流れとなるとの見方があり、SBGはAIの登場によって変わる未来の予想図をそのまま実行している状況です。

特に注目すべきは、Open AIと共に行う「スターゲート計画」です。これは巨大AIインフラ構想であり、アメリカ国内でデータセンターと電力発電所を一体的に建設し、AIを動かすためのインフラを整備する計画です。これにはオラクルなどの企業も参加しています。

このインフラ投資は、かつてソフトバンクがボーダフォンジャパンを買収し、日本国内に基地局というインフラを整備し、通信料という形で回収を図った成功体験に似ています。AIが同じ道をたどるならば、データセンターを確保することで、将来的にAI利用料から収益を徴収できるようになるという考え方に基づいていると推測されます。

リスク分析:いつ収益化できるか?

ソフトバンクグループの投資戦略は、大規模な投資を先行させ、後から回収するという点で筋が通っていますが、金額が非常に大きいというリスクがあります。

特にOpen AIへの投資には大きな不確実性が伴います。

- 収益性の不透明さ:Open AIは現在、赤字を垂れ流している状況で、費用は売上の2倍に達すると言われます。いつ黒字化できるのかが大きな問題です。

- 競争と覇権のリスク:Open AIが果たしてAI分野で覇権を握り続けられるのかという懸念があります。Googleなど、多少赤字が出ても投資を続けられる巨大企業との競争が激しく、値下競争に陥る可能性もあります。

- インフラ整備の遅延リスク:スターゲート計画のように、データセンターを動かすには電力、土地、そして半導体(GPU)が必要です。GPU価格や電力価格の高騰に加え、直近では中国がレアアースの輸出規制を行うなど、物理的な資源の制約によってデータセンターの整備が間に合わない場合、AIの普及が長引く可能性があります。

AIが広く使われる時代が来るのは間違いないでしょうが、問題はそれが「いつ」になるかです。収益化までの期間が長引けば長引くほど、現時点での投資効率は悪化していきます。かつて2000年頃のインターネットバブルのように、実態が追いつくまで時間がかかり、一度バブルが弾ける可能性もゼロではありません。AIバブルが弾ける場合、ソフトバンクグループも連動して大きく下落するリスクがあります。

今後のシナリオと投資判断

現在のソフトバンクグループは、NAV倍率で見ればほぼ適正水準(割高ではない)にあり、ブームが続く限り上昇の余地があると言えます。

しかし、AI分野の遅延や、市場の評価が「AIは思ったほどうまくいかない」という方向に傾いた場合、株価は厳しくなるでしょう。また、金利上昇(インフレ率の上昇による)のような環境変化も、成長株であるソフトバンクグループにとっては苦しくなる要因となり得ます。

ソフトバンクグループは、高いリスクを織り込んだ銘柄であり、AI関連投資信託のような性格を持っています。特に、非上場のOpen AIに間接的に投資できるという点は、非常に優秀な「投資信託」であるとも評価できます。

投資家としては、ソフトバンクグループの動向、特にAIブームの温度感やスターゲート計画の進捗を注視しつつ、自身のリスク許容度に合わせて検討することが重要です。

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』

プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。

※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

[…] 投資会社である9984は投資先の株価や世界経済の動向に大きく左右される一方、通信事業が主力の9434は比較的安定した収益基盤を持つのが特徴です。(出典: tsubame104) […]

ありがとう