近年、日本株式市場を最も賑わせている銘柄の一つにアドバンテストがあります。NVIDIA関連株として広く認識されていますが、具体的にNVIDIAとどのような形で関連し、なぜこれほどまでに業績が絶好調なのか、その詳細を把握していない方も多いのではないでしょうか。

今回は、アドバンテストの業績動向、中核事業、NVIDIAとの関係性の深さ、そして今後の成長を支える要因と、投資家が注意すべきリスクについて詳細に解説します。

目次

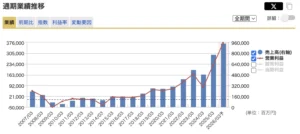

絶好調の業績と株価の推移

アドバンテストの業績は近年、急激な右肩上がりの成長を見せています。

【業績の加速(2021年3月期以降)】

- 2021年3月期頃から、売上・利益ともに右肩上がりの成長が加速しました。

- 2024年3月期には一時的に前年度の売上・営業利益を下回る見込みでしたが、2025年3月期には猛烈なスピードで再び売上・営業利益ともに成長している状況です。

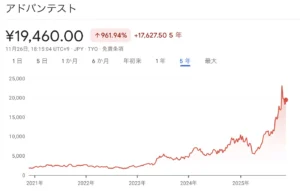

【株価の爆騰】

業績の好調に連動し、株価も特に今年に入ってから爆騰しています。

- 2025年4月に相場が大暴落した後、株価は一時的に23,600円まで上昇し、これは約5倍の上昇率に相当します。

- 現在では19,000円程度に落ち着いていますが、その凄まじい成長ぶりが伺えます。

アドバンテストの事業内容:半導体テスト装置のトップランナー

そもそもアドバンテストがどのような事業を行っているかというと、半導体チップを電気的にテストする装置を手掛けている会社です。

半導体は電気を通したり通さなかったりすることで様々な制御を行いますが、アドバンテストの装置は以下の段階で重要な役割を果たします。

- 開発段階

- 製造後の出荷前

これらの段階で、製品が設計通りに動くか、不具合がないかを電気的にテストし、チップ一つ一つが正常に作動するかを確認します。

成長の鍵:SOCテストシステムとは?

アドバンテストの売上の大半を占めているのがテストシステムの販売です。特に、直近1年半で急激に伸びているのが「SOCテストシステム」と呼ばれる分野です。

このSOCテストシステムは、全社売上の約6割から7割を占めていると推計されています。

SOC(システム・オン・チップ)の役割

SOCとは「System On Chip(システム・オン・チップ)」の略称です。

- 定義:複数の異なる性能を持つ半導体(CPU、GPU、メモリなど)を一つのチップにまとめ、頭脳的な役割を果たすものです。

- 主な用途:スマートフォンを動かす頭脳的な役割のチップ、そして足元で需要が伸びているAI半導体もSOCの一種です。

アドバンテストのSOCテストシステムが伸びているのは、まさにこのAIサーバーの需要拡大に伴い、AIサーバー向けのチップ(NVIDIAのGPUなど)のテスト需要が増加しているためです。

NVIDIAとの強固な関係:ほぼ独占に近い領域

アドバンテストとNVIDIAの間には非常に強固な関係性があります。

AIサーバー向けAIチップの主要部品であるNVIDIAのGPUのテストにおいて、アドバンテストはほぼ独占に近い状況でテスト装置を提供しています。

この取引関係は、NVIDIAが創業された1990年代から続いており、長期間にわたる協力関係がアドバンテストの優位性を確立しています。

競合他社との違い

半導体の電気テストを行う会社はアドバンテストの他にテラダイン(Teradyne)という会社もあり、この2社で市場の大半を占めています。

しかし、テラダインはSOCの中でも主にスマホ向けのチップテストを得意とするのに対し、アドバンテストはAIチップ向けのより複雑なテストに強みを持っています。

AIチップの複雑性がアドバンテストの優位性を生む

なぜアドバンテストだけがNVIDIAのAIチップのテストをほぼ独占できるのでしょうか。それはAIチップの構造の複雑性に起因します。

AIチップの構造的特徴

AI(特に大規模言語モデルの学習)は、大量の計算を同時並行的にこなす特性があります。

AIチップは、GPU(計算を担う頭脳)とHBM(特殊なメモリ)が組み合わさった構造をしています。

このGPUとHBMの間では大量の情報をやり取りする必要があるため、基盤を通して何千本もの配線が張り巡らされています。これはスマホ向けのチップでは見られない、AIチップ特有の複雑な特徴です。

テスト装置への要求

この複雑なAIチップをテストするためには、以下の性能が不可欠です。

- 何千本もの配線が全て機能するかをチェックすること。

- そのチェックを同時に、かつ高速で実行できること。

この要求を満たすテスターが、アドバンテストのV93000シリーズなどのテスト装置であり、競合他社にはできない領域とされています。NVIDIAは、この高度なテスト能力を持つアドバンテストを指名している状況です。

NVIDIA関連の売上と利益貢献度

アドバンテストのSOCテストシステムの売上高のうち、約3割から4割がNVIDIA向けだとされています。

このNVIDIA向け売上は、以下の段階で使用されるテストシステムを含みます。

- 開発段階:NVIDIAが新しいAIチップを開発する際に使用されるテスター。

- 最終チェック段階(OSAT):NVIDIAが設計したチップをパッケージングする工程(OSAT:半導体後工程)で、最終的にチップが正常に駆動するかをテストするために使用されるテスター。

利益への貢献

売上高比率で見ると3〜4割ですが、NVIDIA向けの製品は高性能・高単価であるため、おそらく粗利や営業利益における貢献度は、売上高比率を遥かに上回ると考えられます。アドバンテストの最近の業績の伸びは、NVIDIA関連の利益率の高さによって加速されていると推測されます。

今後の成長ポテンシャル:複雑化するチップが追い風に

アドバンテストは今後もNVIDIAを中心としたAIチップ市場の発展から恩恵を受け続ける可能性が高いです。

開発初期段階からの採用効果(ロックイン効果)

NVIDIAが開発段階でアドバンテストのテストシステムを採用すると、最終製品が完成した後のテスト(OSATでの最終チェック)にも、同じメーカーの装置を使用する必要が生じます。これは、異なる装置でテストを行うと不具合が生じる傾向があるためです。この「ロックイン効果」により、アドバンテストは継続的に受注を得ることができます。

高性能化に伴う単価・台数の増加

AIモデルの発展に伴い、NVIDIAは次世代、次々世代と、より高性能なAIチップ(例:ブラックウェル以降)を開発しています。

- チップの複雑化:高性能化するほど、GPUとメモリ間の配線の数が増え、特殊メモリの数自体も増えていきます。

- テスト装置の高度化:チップが複雑になるほど、それをテストするためのテストシステムもさらに高機能なアップデートが必要になります。

- 利益率の向上:高機能なシステムは高単価であり、利益率も高くなることが予想されます。

- 台数の増加:チップが複雑になると、最終製品のテストにかかるテスト時間も長くなります。テスト時間がボトルネックとなり出荷が滞らないようにするため、結果的に導入するテストシステムの台数自体も増やす必要が出てきます。

このように、AIチップの高性能化が進むほど、アドバンテストにはより高単価で高性能なテストシステムを数多く出荷する機会が増えていきます。

アドバンテストが直面する潜在的なネガティブリスク

業績は絶好調ですが、アドバンテストにはいくつかのネガティブなリスク要因が存在します。

AIチップの用途細分化と競合の台頭

今後、AIチップは用途によって細分化される可能性があります。

特に”計算量が少ない用途”に関しては、NVIDIAの高性能なGPUやAIチップがオーバースペックとなる場合が出てきます。

その場合、CPUやASIC(特定用途向け集積回路)など、より限定的な用途にカスタマイズされたチップで事足りる可能性があります。

もしそうなれば、競合であるテラダインのテストシステムで十分という話になる可能性も否定できません。

ただし、大規模言語モデルを賢くするための「学習(トレーニング)」においては、大量の情報を同時並行で処理できるGPUが不可欠です。NVIDIAの「CUDA」という開発プラットフォームが事実上のデファクトスタンダードになっている限り、学習用GPUの需要は底堅く、アドバンテストへの恩恵も続くと考えられます。

クラウド大手(GAFAM等)の設備投資停止

アドバンテストにとって最も深刻なリスクは、クラウド大手企業(Google、Microsoft、Amazon、Metaなど)のAIデータセンター設備投資が停止することです。

現在、これらの企業はAIサービスのインフラを先行して構築している段階ですが、もし構築されたインフラ上で人々を豊かにするAI関連サービスが追いついてこない場合、設備投資をストップする可能性があります。投資が止まれば、NVIDIAのGPU需要が一時的であっても止まってしまい、アドバンテストの業績に大きな打撃を与えます。

株価のボラティリティ

アドバンテストの株価は上下動が激しい特性を持っています。たとえクラウド大手の設備投資が継続されたとしても、「投資が止まるのではないか」という市場の予測や投資マインドの低下だけで、株価は大きく下落する可能性があります。

この高いボラティリティは、代表的なリスクの一つです。内容を理解せず「NVIDIA関連らしい」というだけで投資してしまうと、株価急落時に狼狽売りにつながりかねないため、注意が必要です。

まとめ

アドバンテストは、AIサーバー需要の核心であるNVIDIAのGPUテストにおいて、その技術的な複雑性を背景にほぼ独占的な地位を築いています。AIチップの高性能化と複雑化は、今後も高単価かつ多数のテスター需要を生み出す追い風となります。

しかし、その成長は、クラウド大手が継続してAIインフラ投資を行うかどうかに大きく依存しており、市場のセンチメントの変化による株価の急激な変動には常に注意が必要です。

執筆者

元村 浩之(もとむら ひろゆき)

つばめ投資顧問 アナリスト

県立宗像高校、長崎大学工学部卒業。

大手スポーツ小売企業入社後、店舗運営業務に従事する傍ら、ビジネスブレークスルー(BBT)大学・大学院にて企業分析スキルを習得。

2022年につばめ投資顧問に入社。

長期投資を通じて顧客の幸せに資するべく、経済動向、個別銘柄分析、運営サポート業務を行っている。

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』

プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。

※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

コメントを残す