ウォーレンバフェットは保有していたS&P500に連動するETFを、全て売却していたことが2025年2月14日に明らかとなりました。

S&P500インデックスに信頼を置いていたバフェットが「S&P500のETFを全て売却してしまうとは一体何が起きているの?」と気になっている人が多いようです。

そこで今回はつばめ投資顧問が、バフェットがなぜS&P500を売却したのかについて解説します。

また、このことを踏まえて長期投資家として今後どうしたらいいのかを紹介します。

S&P500の動向は、米国株だけではなくて日本株にも大きな影響を与えるので投資に関心のある人はぜひ最後までご覧ください。

米国株インデックスへ積立投資していれば間違いないか?GAFAMがS&P500の20%を超えた結果起きること

目次

バフェットがS&P500を売却

S&P500に連動するETF(SPY・VOO)を、2024年第4四半期にすべて売却したことがバークシャー・ハサウェイのForm13Fで明らかとなりました。

Form13Fとは、四半期末時点の大口投資家のポートフォリオを記載した書類です。

バフェットといえば、アップルやコカ・コーラ、アメリカン・エキスプレスなどをメインに投資していますが、同時にS&P500に連動するETFも買っていました。

バフェットは、S&P500を2019年に買っていたので5年程度の保有となりました。

その期間はS&P500は大きく上昇しているので、利益をあげていることになります。

ただバフェットは買った株を何年かで売却する短期的な投資を志しているわけではないので、利益確定の動きはなにか思惑があると考えられます。

ただ実際のところ、バフェットのポートフォリオのS&P500を占める割合は0.02%です。

S&P500をすべて売ったとはいっても、全体で見ると少量であることは念頭に置いておきましょう。

バフェットは株式投資に後ろ向きになったわけではない

S&P500を全て売った一方で、株を買っています。

そのため、株式投資自体に後ろ向きになったわけではなさそうです。

ただS&P500以外の株も売っていて、明らかに傾向として見えるものがあるのでそれについて考えてみます。

そこで、バフェットが売った株と買った株についてみていきましょう。

バフェットが売った株

バフェットが売った株として、金融株が挙げられます。

バフェットはここ数年銀行株を買い増していたのですが、ここにきて銀行株を手放していることがわかりました。

特にポートフォリオの中でも保有率上位である、バンク・オブ・アメリカの株を大量に売却しています。

バフェットはバンク・オブ・アメリカの株を11.7%持っていましたが、8.9%に縮小させました。(1億1,750万株売却)

他にも、シティグループやキャピタル・ワンなどの銀行やインターネットバンク、クレジットカードを手掛ける会社の株を売却しています。

バフェットが買った株

購入した銘柄としては、石油会社のオクシデンタル・ペトロリアムです。

オクシデンタル・ペトロリアムについては、前から購入していて今回もさらに買い増しています。

他にも、ドミノ・ピザやコンステレーション・ブランズというメキシコのビールを米国に輸入販売している会社の株を買っています。

これらを見ると、景気に左右されずに消費され続けるディフェンシブ銘柄を買っていることがわかりますね。

株を買ってはいますが、守りに入っているようなポートフォリオになっています。

専門家はなぜインデックス投資(=オルカン)を勧めるのか。S&P500やナスダックは?

バフェットの最新のポートフォリオ

| 銘柄名 | 保有率 |

| アップル | 28% |

| アメリカン・エキスプレス | 17% |

| コカ・コーラ | 9% |

| バンク・オブ・アメリカ | 8.9% |

| シェブロン | 7% |

| オクシデンタル・ペトロリアム | 5% |

ここでは、バフェットの直近のポートフォリオを見ていきましょう。

ハイテク株のアップルが28%、昔から保有している金融株のアメリカン・エキスプレスが17%を占めています。

次いでコカ・コーラは9%となっており、今回でコカ・コーラの保有率は3位となっています。

バンク・オブ・アメリカは、先ほど解説したとおり2%減って8.9%です。

続いて石油関連のシェブロンが7%でオクシデンタル・ペトロリアムは5%です。

今回で金融株を減らして、コカ・コーラのような消費財やエネルギー関連などの生活必需品のような株が増えています。

石油に関しては、トランプ大統領の就任により現在流れが変わってきています。

これまでは、環境問題対策のため世界は脱炭素化ということで石油会社は肩身の狭い思いをしていました。

ですが、トランプ大統領は石油を使用して産業を活性化させることに前向きですので、また石油関連企業が日の目を浴びる可能性がでてきています。

バフェットは近々金融危機がおきる可能性を考えている

売却した銘柄は金融株に偏っていて、買った銘柄は下落に強いディフェンシブ銘柄となるとバフェットは金融危機を想定している可能性があることが考えられます。

2008年のリーマンショックでは、金融株が下落してそれにつられてS&P500も大きく下げたことから、事前にリスク回避をしているように見えるからです。

実際にバフェットはリーマンショックが起きる前の2007年に、金融株のポジションを減らしています。

また現在、3,100億ドル(過去最高)というかなりの現金を手元に置いたまま投資に回していません。

今回のバフェットの動きをみていると、金融危機を懸念してかなり慎重になっているように見えます。

S&P500は割高?

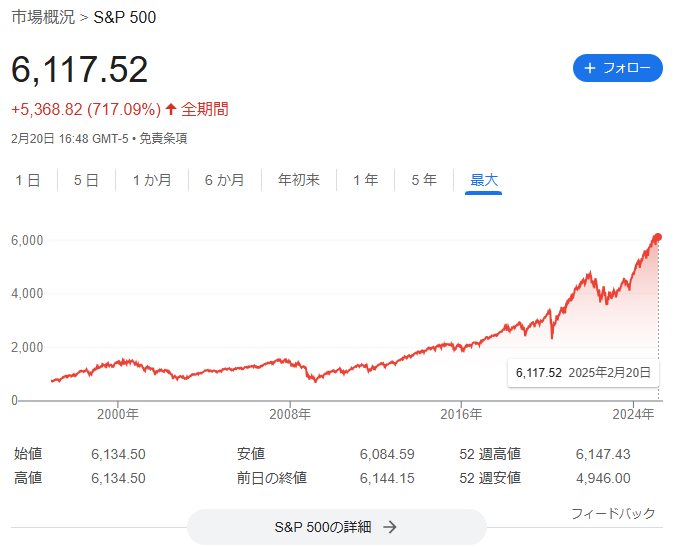

S&P500の株価の推移をみると、近年では上昇が加速しているように見えます。

2022年にはコロナショックで大きく下落しましたが、そこから勢いよく上がって現在にいたります。

過去と比べて相対的に見てもかなり上がっていますし、直近5年で見るとプラス83%の上昇となっています。

人によっては過去より上がっているから割高だと判断する方もいますが、一般的に金融の世界ではそれだけで割高ということにはなりません。

株価の上昇には根拠があり、基本となるのが企業業績でその中でも特に重要となるのが、EPS(一株当たり純利益)です。

投資家にとって実質価値となるEPSが上がってくると、自ずと株価は上昇します。

そのため、EPSの上昇に伴って株価が上昇しているのかを観察する必要があります。

他にも、PERやPBRの観点からS&P500が割高なのかみていきましょう。

S&P500のEPS(一株当たり純利益)

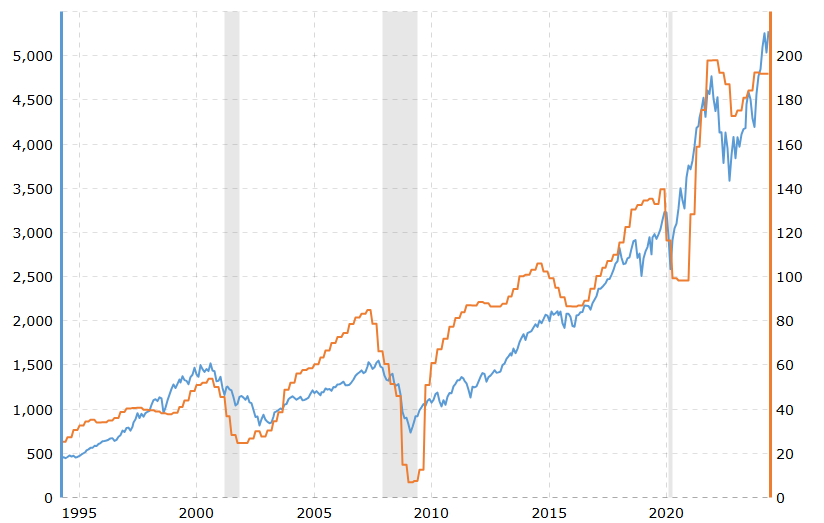

S&P500とEPSの推移を見てみます。

青が株価で、オレンジがEPSです。

S&P500は、基本的に株価とEPSは一緒に上がっていることがわかります。

EPSの上昇に伴って株価が上がってきていることからも、特に異常はありません。

仮にEPSが全く増えていないにもかかわらず、株価だけ上がっているならバブルだといえます。

ですが、EPSの方も着実に進捗していて特に問題はないといえます。

S&P500のPER

ただEPSと株価をグラフでみるにしても、どの程度株価とEPSが乖離すると異常なのかが明確ではないので別の角度からみていきましょう。

ここでは、PERを使って確認していきます。

PERとは、EPSに対して株価が割高なのか割安なのかを確認できる株価指標です。

PERが高いほど、EPSに対して株価が割高であるとわかります。

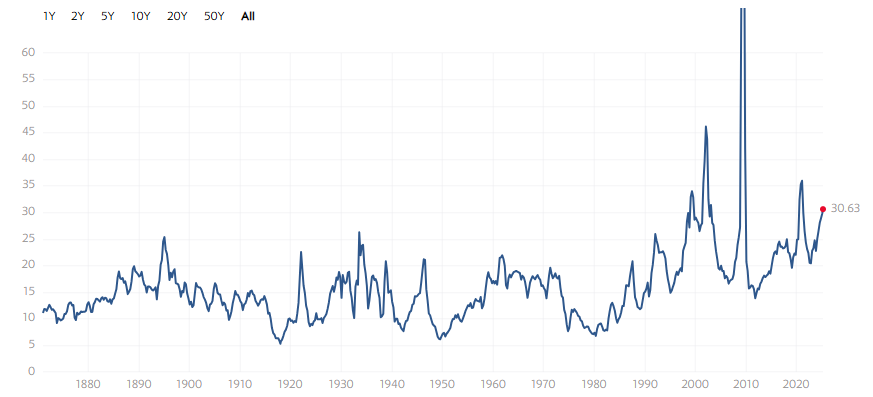

直近の、S&P500のPERを見てみましょう。

直近では、30.63倍となっていて過去の水準(過去平均16〜18倍)からすると高いです。

ただ最近は、米国の金利水準が下がってきています。

少し難しい話ですが、金利水準が下がると割引率が下がるのでPERの基準値が上がります。

なので、過去と比べて近年のPERの平均水準が上がっているのは必ずしも異常ではありません。

それを踏まえて見ると、現在のPERは少し高いけれど許容範囲にあると見て取れます。

ですが、足元ではたまたま市場の調子がよくて利益が高い傾向にあることから、現在のPERは問題ないように見える可能性があります。

そこで、シラーPERを見てみましょう。

シラーPERとは、インフレ調整済みの過去10年のEPSの平均値と比べて現在の株価の割安度合いを確認するものです。

そのため、シラーPERでは一時的な利益の増減や景気循環による影響を除いているので実質的な割安度が測れます。

S&P500のシラーPERを見てみると38.54倍です。

このことから、現在のS&P500は過去の水準と比べると割高であることがわかります。

S&P500のPBR

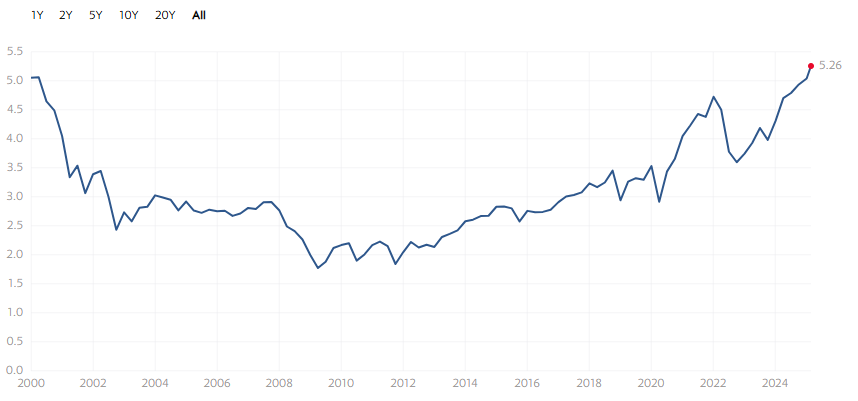

PBRでも、割安度合いをみてみましょう。

PBRとは、会社の純資産に対して現在の株価の割安度合いを確認できる株価指標です。

PBRは2009年から継続的に上がってきていて、直近では5.26倍となっています。

水準だけを見ると、2000年のITバブルと同じレベルまで上がってきていることからも割高だといえそうです。

ITバブルというと、いままさにAIバブルとも言えるような雰囲気もありますし今後S&P500を注意深く見守る方がいいかもしれません。

S&P500はなぜ割高なのか

様々な角度からみると、S&P500は少し割高のようです。

そこで、S&P500はなぜ割高なのかを考えてみます。

S&P500が割高である理由として、考えられることは以下のとおりです。

- 企業業績が好調

- AIブーム

- FRBの利下げ期待

- 過剰流動性

それぞれみていきましょう。

企業業績が好調

S&P500が割高になっている理由として、S&P500企業のEPS成長率が増加していることが挙げられます。

2024年第4四半期の、S&P500企業のEPS成長率はプラス8.6%でした。

S&P500に組み入れられている企業自体が成長しているため、期待が大きくなっていることから割高になっていると考えられます。

なかでもマイクロソフトやアップルなどハイテク株が大きく利益を稼いでいてS&P500の株価を支えています。

AI関連銘柄への期待

S&P500は、AI銘柄によっても押し上げられています。

AI銘柄のなかでも、特に時価総額が大きいエヌビディアが毎年2倍以上の収益を上げています。

そのため、AI市場への期待が大きいことからS&P500は割高になっている面もあるようです。

ただ、直近ではエヌビディアの半導体を使わなくても動くディープシークという高性能なAIの登場でディープシークショックがありました。

そのためAIブームがどこまで続くのか、エヌビディアがどこまで勝ち続けるのかはわかりません。

今後のAI関連銘柄の動向を注意深く見守っていくことも、S&P500の動きを予測する上で重要となるでしょう。

FRBの利下げ期待

S&P500が割高な理由として、FRBの利下げ期待があります。

金利は景気に大きな影響を与えるため、株式市場も金利の動きに反応します。

基本的に金利が上がると株価は下がりやすく、金利が下がると株価は上がりやすいです。

直近では、インフレが落ち着いてきたことからFRBは金利を上げない方向性を示しています。

また、トランプ大統領も株価を重要視していることから金利を嫌っています。

2025年は利下げの継続が示されていることから、株価はポジティブな影響を受けていてその期待感からS&P500は割高になっているようです。

過剰流動性

過剰流動性のため、S&P500が割高になっていると考えられます。

過剰流動性とは、お金が世の中に流通しすぎて金余りの状況になっていることを指します。

コロナウイルスが流行してから国がお金をばらまいたことで、さらに世界では金余りの状況が加速しました。

その結果、余ったお金の行き先として金融市場にお金が流れてS&P500は割高になったと考えられます。

また、過去の金融危機の影響で企業は資金を溜め込む傾向が強かったところで金余りが起きたため、自社株買いが進んでいることもあります。

その結果、株式の需要が高まり必要以上に取引されることが増えたのでS&P500は割高となっているようです。

【投資家注目】米国株インデックス投資だけで良いのか?その危険性と対策をつばめ投資顧問の代表が解説します

長期投資家としては今後どうしたらいい?

ここまでを踏まえて「今後はどうしたらいいの?」と疑問に思いますよね。

ここでは、今後の心構えと実際の行動について解説します。

いまは慎重になるべき

過去の水準や直近の株価上昇の理由を考えると、多少バブル感があるとも考えられます。

またバフェットは経験に基づいて、株価下落を予測している可能性が十分ありそうです。

実際にリーマンショック前にも、金融株の売却をしています。

ほかにも、バフェット自身はいま約3,100億ドル(過去最高)というかなりの現金ポジションを持っています。

このことから、買いたい株がないから割安な機会を待っているとも考えられるでしょう。

バフェットの言葉で、市場が楽観的になっている時こそ慎重になるべきで逆に市場が悲観的になっているときこそ積極的に動くべきだと言っています。

この言葉を現状に当てはめて考えると、今は慎重になるべきタイミングとみてもいいかもしれません。

またつばめ投資顧問としても、近々調整が起きてもおかしくないと思っています。

長期投資家としての行動指針

長期投資家としては、このような不安になるニュースがあったとしてもいいと思った企業を買っておいてその企業の株価に異常がないか観察を続けることが重要です。

いい株と悪い株を見極められたら、ポートフォリオの入れ替えをして自分の持ち株をいい株に固めていきましょう。

そこで暴落が来た時に自分が信じられる株に大きく資金を投入すると、市場が回復すると同時に大きく花が咲きます。

これが、長期投資の真髄だと思っていますし実際につばめ投資顧問ではそういった投資をしています。

なので、暴落は来るものだと思っておいて過度に悲観的になるのではなく、淡々といい企業を探して投資していくことが大事です。

まとめ

今回は、バフェットがS&P500を売却したことについて解説しました。

S&P500はPERやPBRでみると割高で、バフェットはS&P500が今後下落することを想定しているように見えます。

バフェットは金融株を売却して、ディフェンシブ銘柄を購入していることからバブル崩壊前と似た動きをしています。

このことから、近い将来S&P500が下げてしまうことも視野に入れつつ投資することがおすすめです。

長期投資家としては、保有株の観察を怠らず冷静に投資判断を行うことに集中するようにしましょう。

つばめ投資顧問では、このように長期投資に対する心構えについても発信しています。

また、無料メルマガでは電子書籍『株式市場の敗者になる前に読む本』をはじめ、様々な投資に関する大事な情報をお届けしています。

ぜひ、この機会にメルマガに登録して読んでみてください。

プレゼント①『株式市場の敗者になる前に読む本』

プレゼント②『企業分析による長期投資マスター講座』第一章

メールアドレスを送信して、特典をお受取りください。

※個人情報の取り扱いは本>プライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて行われます。

※送信したメールアドレスに当社からのお知らせやお得な情報をお送りする場合があります。

※上記は企業業績等一般的な情報提供を目的とするものであり、金融商品への投資や金融サービスの購入を勧誘するものではありません。上記に基づく行動により発生したいかなる損失についても、当社は一切の責任を負いかねます。内容には正確性を期しておりますが、それを保証するものではありませんので、取扱いには十分留意してください。

[…] ウォーレンバフェットが「S&P500」を売却したわけとは […]